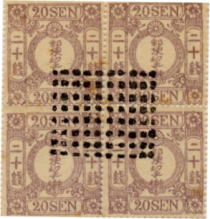

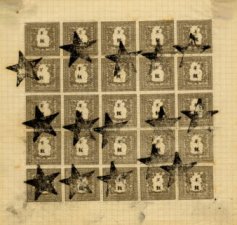

|

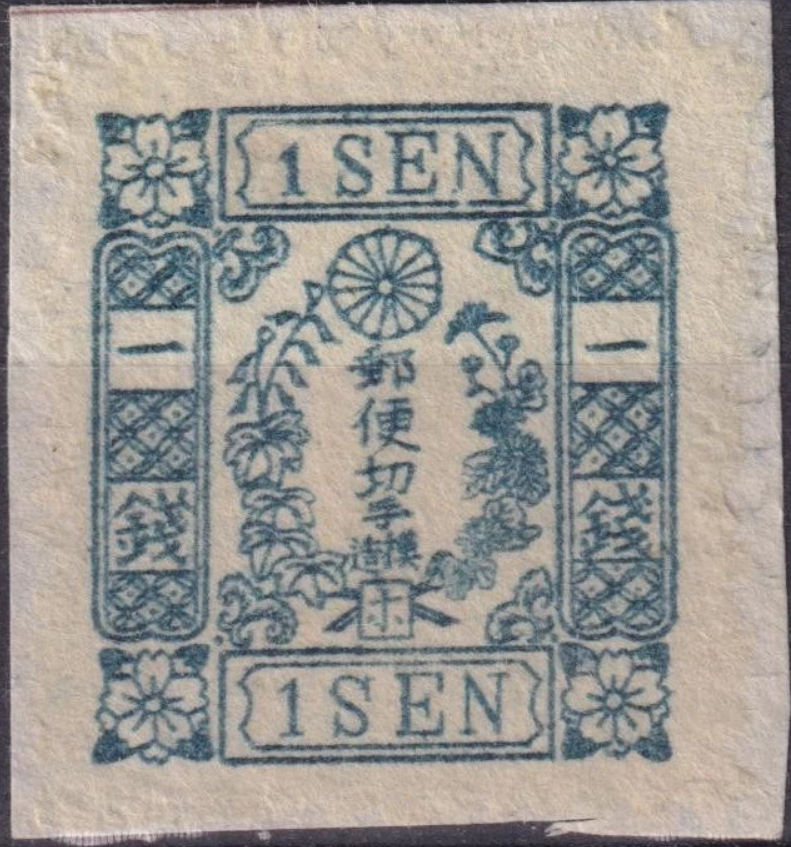

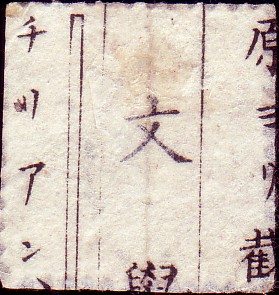

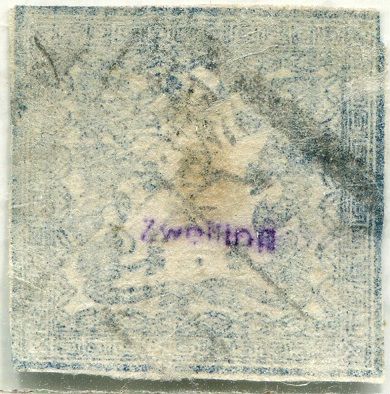

Später, als die imitierten Marken ab 1890 ungültig wurden, ließ Wada die sanko

und mozo Zeichen

wegretuschieren, neue Platten ohne diese Zeichen gravieren und druckte,

was das Zeug hält. Bedenkt man, dass die heute im Ausland auf dem

Markt befindlichen klassischen Japanmarken zu einem hohen Prozentsatz

von nahezu 90% Wada-Fälschungen sind, muss er mindestens ebenso viele oder gar

mehr Marken gedruckt haben als die japanische Post, was wiederum davon

zeugt, dass ihm diese Produkte förmlich aus den Händen

gerissen wurden. Kaum ein Ausländer, der Japan besuchte,

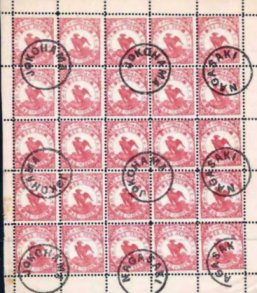

schipperte ohne eines der verzierten und auf Englisch beschrifteten

Tourist Stamp Sheets, auf denen lauter Wada-Produkte, aber keine

einzige echte Marke pappte, im Gepäck nach Hause. Der gewiefte

Geschäftsmann Wada beschränkte sich nicht auf den Verkauf in

seinem Laden, sondern exportierte seine Tourist sheets auch an

Souvenirshops in anderen ostasiatischen Häfen. Sogar in einer

deutschen Sammlerzeitschrift wurden noch vor Ende des 19.Jhs. 1000

Tourist sheets, direkt zu beziehen bei Firma Wada, für 200 US $

angeboten. Von den Tourist sheets lassen sich die Marken, obwohl sie

nicht gefalzt, sondern aufgeklebt sind, mit einiger Mühe

abwaschen; hierfür verwendete Wada offensichtlich Klebstoff auf

Reiskleie-Basis, der in einem längeren Wasserbad nach und nach

aufweicht.

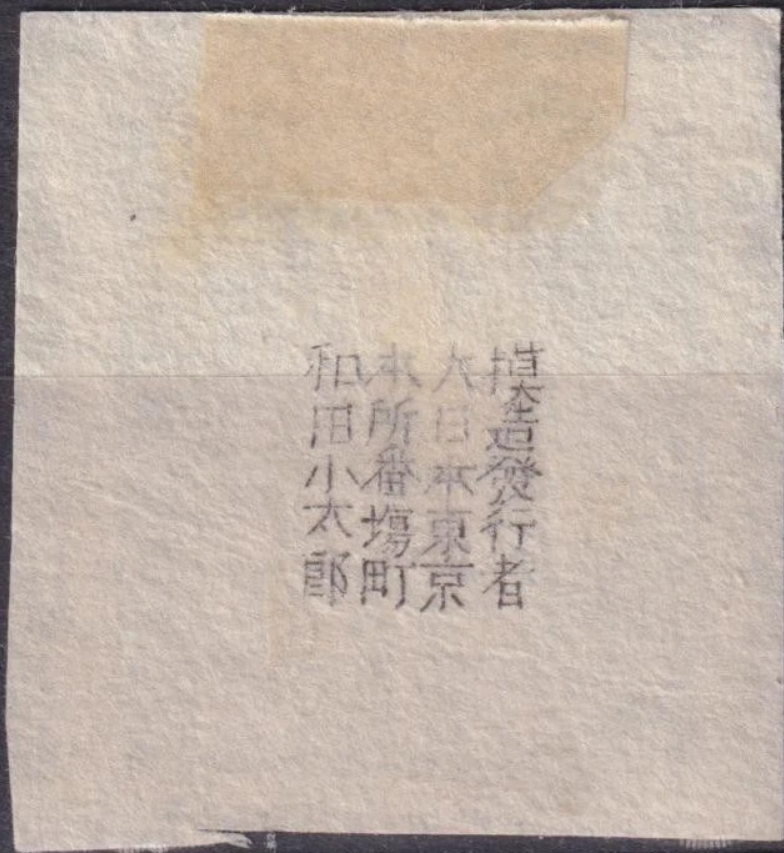

Ab März 1896 begann die japanische Post, in unregelmäßigen Abständen ein Magazin mit dem

Titel

"Bulletin der Postbriefmarken des Kaiserreichs Großjapan" zu

veröffentlichen. Wada imitierte auch dies und gab schon im

Oktober

des gleichen Jahres eine eigene "Übersicht

über die

Imitationen von Postbriefmarken

des Kaiserreichs Großjapan" heraus, die sofort verboten

wurde.

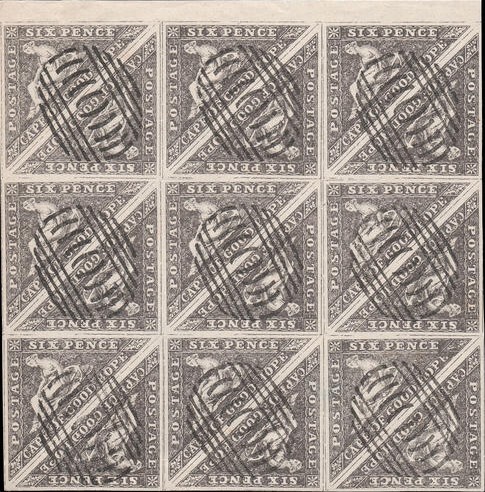

1905 wurde die Imitation japanischer Postwertzeichen, auch gebrauchter

oder als Imitationen gekennzeichneter, strikt verboten, aber Wada

ließ nur ungern von dem lukrativen Geschäft ab und

machte

heimlich weiter, bis die Polizei um 1911 seine Klitsche

besuchte,

alle Druckplatten konfiszierte und

Wada zwang, seine Restbestände zu verbrennen. Danach zog sich

Wada

aus der Öffentlichkeit zurück und

überließ das Geschäft seinem Sohn Isaburo,

der in

Kanda, im Zentrum

Tokyos, einen ersten Briefmarkenhandel eröffnete und seine

noch immer falschen Produkte dreist sogar den ersten einheimischen

Sammlern anzudrehen versuchte.

Einige

andere Händler taten es

den Wadas nach, aber sie

gaben es nach einigen Versuchen

bald wieder auf, denn das Gravieren und Drucken erschien ihnen wohl zu

aufwendig, die Gewinnmarge zu gering. Wada&Sohn

hingegen

hatten mit ihren Buden an touristischen Brennpunkten und im Hafen von

Yokohama den besten Platz an der

Sonne und

verdienten an den falschen Briefmarken noch mehr als an den falschen

Geishas, Ki(ttel)monos und billigen Glasperlen, weshalb sie

schließlich nur noch Sammlermarken offerierten. Auch ohne

polizeiliches Einschreiten verleideten

ihnen zuletzt das

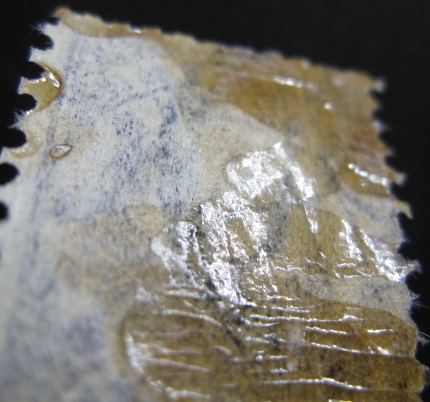

teure Importpapier und

die moderne Drucktechnik, die für die Kobanmarken verwendet

wurde,

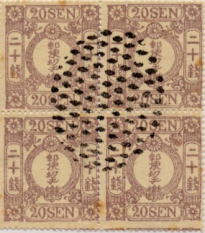

das Handwerk. Ihre ersten Koban-Imitate waren noch

handgraviert, bis die Fälscher auf die einfachere

Lithografie-Technik

umstiegen, aber seit der Kobanserie war frankierte Post in Japan

allmählich genügend verbreitet, um gestempelte

Originalmarken billig auftreiben zu können, und die Produktion

von

Imitaten

rechnete

sich nicht mehr. Dafür finden sich auf den

nunmehr noch üppiger aufgemachten Tourist Stamp Sheets in den

unteren Reihen einige echte, aber billige Marken.

Als 1914 der erste Philatelistenverband in Japan gegründet

wurde,

besaß Wada Junior die Dreistigkeit, für seinen Laden

die

Mitgliedschaft zu beantragen, die ihm im Folgejahr

aber

wieder entzogen wurde.

|

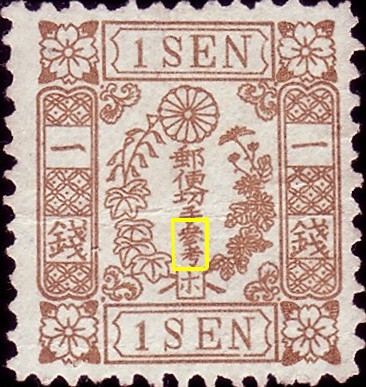

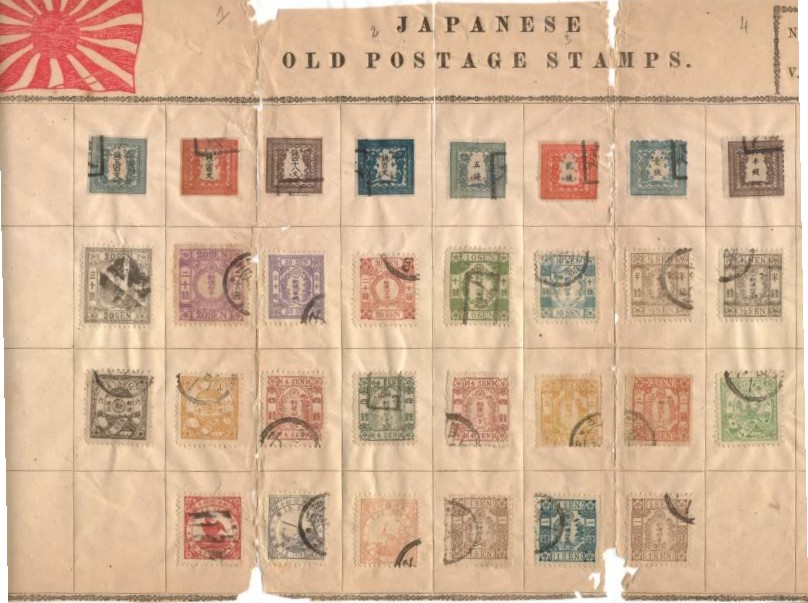

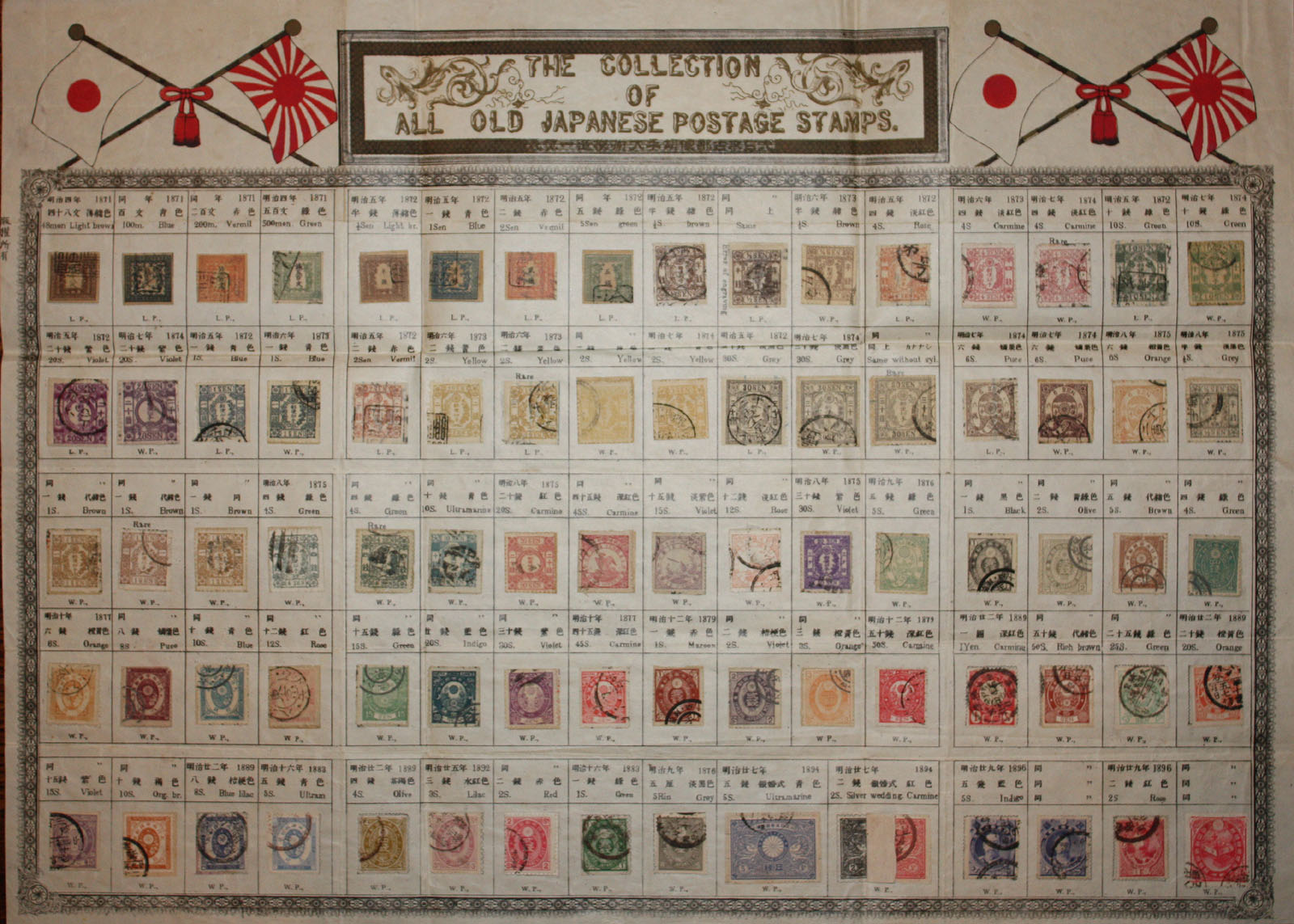

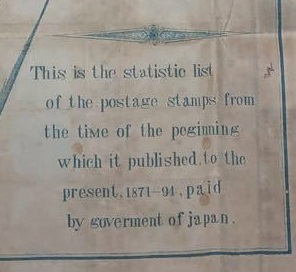

Later, when the imitated stamps lost validity in 1890, Wada had the sanko and mozo marks retouched, engraved new plates without these marks and printed to his heart's content. Considering that nearly 90%

of the classic Japanese stamps on the market abroad nowadays are Wada

forgeries, he must have printed at least as many or even more

stamps than the Japanese postal service, which in turn proves that

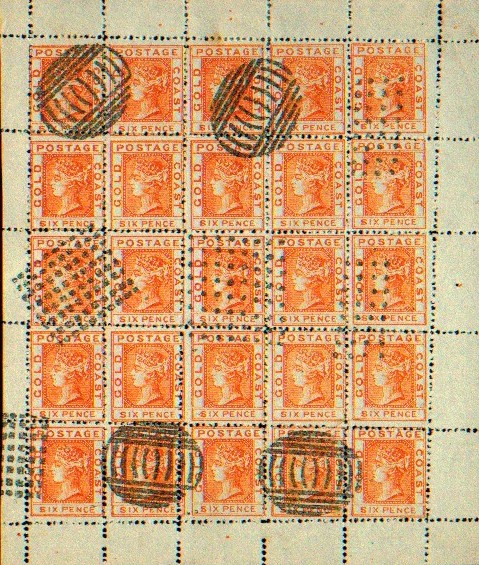

these products sold like hot cakes. Hardly any foreigner who visited

Japan sailed home without one of the decorated Tourist Stamp Sheets

with English inscriptions, on which only Wada products were stuck, but

not a single genuine stamp. The shrewd businessman Wada did not limit

himself to selling in his shops, but also exported his tourist sheets

to souvenir shops in other East Asian ports. Even in a German

collectors' magazine before the end of the 19th century, 1,000 tourist

sheets were offered for US$200, available directly from the Wada

company. Although the fake stamps on the tourist sheets are not hinged

but glued on, they can be washed off with some effort; Wada obviously

used rice bran-based adhesive, which gradually softens when soaked in

water for a certain while.

From March 1896 onwards, the Japanese postal service began publishing a

magazine entitled ‘Bulletin of the Postage Stamps of the Empire

of Great Japan’ at irregular intervals. Wada imitated this too

and, in October of the same year, published his own ‘Overview of

Imitations of Postage Stamps of the Empire of Japan’, which was

immediately banned. In 1905, the imitation of Japanese postage stamps,

even used ones or those marked as imitations, was strictly prohibited,

but Wada was reluctant to give up the lucrative business and continued

secretly until the police visited his workshop around 1911, confiscated

all the printing plates and forced Wada to burn his remaining stock.

Wada then withdrew from business and left it to his son Isaburo, who

opened his first stamp shop in Kanda, in central Tokyo, and brazenly

tried to sell his still-counterfeit products even to the early local

collectors.

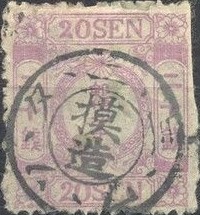

Some other dealers followed Wada's example, but they soon gave up after

a few attempts, as engraving and printing seemed too costly and the

profit margin too low. Wada & Son, on the other hand, having their

stalls in tourist hotspots and in the port of Yokohama, earned even

more from the fake stamps than from the fake geishas, kimonos and glass

beads, which is why the Wadas eventually only offered collector's

stamps. Even without police intervention, the expensive imported paper

and modern printing technology used for the koban stamps ultimately

ruined their business. Their first koban imitations were still

hand-engraved until the counterfeiters switched to the simpler

lithographic technique, but since the koban series, franked mail had

gradually become widespread enough in Japan that original stamps could

be obtained cheaply, and the production of imitations was no longer

profitable. From that time, the lower rows of the now even more

lavishly decorated Tourist Stamp Sheets contain a few genuine but cheap

stamps.

When the first Philatelic Association was founded in Japan in 1914,

Wada Junior was bold enough to apply for membership for his shop, which was revoked the following year.

|