LAND DES LÄCHELNS

⑦

| ✿❀✿❀ |

VIETNAM |

✿❀✿❀ |

| ⸎ 2001 ⸎ |

Hànôi,

Huê'

und Sàigòn |

☆★✦✬☆★✦✬☆

Ein Backsteinschlot ragt

aus dem palmbestandenen Rondell, um das Taxis und schwere

Limousinen parken, auf Gäste des 25-stöckigen

Fünfsterne-Hotels Horison wartend. Der Fabrikschornstein, der

sich verschämt im Hotel-Swimmingpool auf der Dachterrasse über

der Eingangslobby spiegelt, kommt sich an diesem Ort gewiss so

fehl am Platze vor wie ein Stadtstreicher auf dem Neujahrsempfang

des französischen Botschafters, aber er ist eines der letzten

Erinnerungsstücke an die Zeit, als Hànôi noch die Hauptstadt

des kommunistischen Nordvietnam war, wo Werktätige beim

Stahlkochen und Panzerschmieden den Buckel krümmten, just da, wo

jetzt Gören aus Sachsen und Dakota auf Liegestühlen am Rand des

Pools träge in die Nachmittagssonne blinzeln und an ihrem

Daiquirí schlürfen. Keine Frage, Vietnam hat sich seit Onkel

Hos Zeiten merklich verändert. Aber witzigerweise sieht es

trotzdem aus wie Vietnam: Ein Ozean von hupenden Knatterrädern

durchpflügt rund um die Uhr die mehrspurigen Boulevards, die

allerorts von Straßenhändlern mit dem

Ein Backsteinschlot ragt

aus dem palmbestandenen Rondell, um das Taxis und schwere

Limousinen parken, auf Gäste des 25-stöckigen

Fünfsterne-Hotels Horison wartend. Der Fabrikschornstein, der

sich verschämt im Hotel-Swimmingpool auf der Dachterrasse über

der Eingangslobby spiegelt, kommt sich an diesem Ort gewiss so

fehl am Platze vor wie ein Stadtstreicher auf dem Neujahrsempfang

des französischen Botschafters, aber er ist eines der letzten

Erinnerungsstücke an die Zeit, als Hànôi noch die Hauptstadt

des kommunistischen Nordvietnam war, wo Werktätige beim

Stahlkochen und Panzerschmieden den Buckel krümmten, just da, wo

jetzt Gören aus Sachsen und Dakota auf Liegestühlen am Rand des

Pools träge in die Nachmittagssonne blinzeln und an ihrem

Daiquirí schlürfen. Keine Frage, Vietnam hat sich seit Onkel

Hos Zeiten merklich verändert. Aber witzigerweise sieht es

trotzdem aus wie Vietnam: Ein Ozean von hupenden Knatterrädern

durchpflügt rund um die Uhr die mehrspurigen Boulevards, die

allerorts von Straßenhändlern mit dem  typischen Strohhut und

Bambustragestangen mit zwei überbordend gefüllten Warenkörben

gesäumt sind. Fahrradrikschas, Kolonialvillen, eine im Zentrum

verschimmelnde Kathedrale sowie ein Haufen Leute, die was von dir

wollen. Und was wohl? - Dreimal darfst du raten. Yeah, Dollars

natürlich. Die Amis haben also doch gewonnen.

typischen Strohhut und

Bambustragestangen mit zwei überbordend gefüllten Warenkörben

gesäumt sind. Fahrradrikschas, Kolonialvillen, eine im Zentrum

verschimmelnde Kathedrale sowie ein Haufen Leute, die was von dir

wollen. Und was wohl? - Dreimal darfst du raten. Yeah, Dollars

natürlich. Die Amis haben also doch gewonnen.

Und

was bekommt man für einen Greenback? 15.000 Ðong, zwei

Pampelmusen, ein Postkarten-Set, fünf Packungen Kaugummi, einen

Stadtplan, ein Pfund Erdnüsse oder einen volkseigenen Büstenhalter

chinesischer Fabrikation. Street-Children soll man die

Schulbildung finanzieren, Einarmige zu Millionären machen,

Tickets für irgendwas kaufen, Rikschas mieten, Rentner

ernähren, Ausflüge buchen und  einsame

Mädchen beglücken. Ich sehe schon, in Hànôi gibt es

allerhand zu tun, ich werde eine Sekretärin und einen

Bilanzbuchhalter einstellen müssen, um allen Wünschen gerecht

zu werden.

einsame

Mädchen beglücken. Ich sehe schon, in Hànôi gibt es

allerhand zu tun, ich werde eine Sekretärin und einen

Bilanzbuchhalter einstellen müssen, um allen Wünschen gerecht

zu werden.

Nun

hat uns die Natur leider zu egoistischen Zeitgenossen gemacht,

die ihre eigenen Wege gehen, und die führen uns in die Altstadt

an den malerischen Innenstadt-Teich Hoàn Kiê'm und von

dort ins

Theater, denn eine Wasserpuppen-Vorstellung sollte man in

Hànôi nicht versäumen. Da schwappt ein

künstlicher See im

Theaterraum anstelle der sonst üblichen Bühne, und zu den

Klängen einer vietnamesischen Live-Combo plitschen Fische,  feuerwerkspeiende Drachen,

Boote, Angler und Mandarine im Puppenformat durch die Brühe, von

den Puppenspielern mit Unterwasser-Stangen bewegt, und nach dem

Schlussapplaus kommen die Künstler hinter den Kulissen hervor,

bis zur Hüfte im nassen Becken watend. Wen die Plantscherei

durstig gemacht hat, der labt sich am lokalen Hopfenbräu Bia Hà Nôi (Bier heißt tatsächlich Bia auf

vietnamesisch), am besten in dem hervorragenden, aber nach

unseren Maßstäben preiswerten De-luxe-Seafood-Gartenrestaurant

Phô Bién, wo es mehr nach Ho-Chi-Michelin-***-Sternen als nach

Sozialismus schmeckt.

feuerwerkspeiende Drachen,

Boote, Angler und Mandarine im Puppenformat durch die Brühe, von

den Puppenspielern mit Unterwasser-Stangen bewegt, und nach dem

Schlussapplaus kommen die Künstler hinter den Kulissen hervor,

bis zur Hüfte im nassen Becken watend. Wen die Plantscherei

durstig gemacht hat, der labt sich am lokalen Hopfenbräu Bia Hà Nôi (Bier heißt tatsächlich Bia auf

vietnamesisch), am besten in dem hervorragenden, aber nach

unseren Maßstäben preiswerten De-luxe-Seafood-Gartenrestaurant

Phô Bién, wo es mehr nach Ho-Chi-Michelin-***-Sternen als nach

Sozialismus schmeckt.

Mindestens

8 Millionen Vietnamesen nennen sich Nguyên, und einer davon

heißt mit Vornamen Thóng und will von mir wissen, warum die

Deutschen eine Altherren-Mannschaft zur Fußball-WM nach

Frankreich entsandt hätten. Gute Frage, Monsieur Nguyên! Das

hätte ich nämlich auch gern gewusst. Vietnam ist restlos

fußball-begeistert, über Fußball kommt man mit jedem

männlichen Vietnamesen ins Gespräch, auch ohne Vietnamesisch zu

beherrschen. Schalke 04? Kein Problem, ist jedem geläufig. Zwei

Bundesliga-Spiele pro Woche werden im staatlichen Fernsehen

übertragen, da weiß jeder Vietnamese, wo Unterhaching liegt und

an welcher Verletzung "Stinkefinger" Effenberg

laboriert. Ansonsten hat Mr. Nguyên eine erhebliche Schwäche

für hübsche junge Damen und klärt mich auf über die

Preiskategorien in Hànôi. Ich  erfahre von diesem

Matratzen-Fachmann, dass die vielen Karaoke-Häuser an den

Ausfallstraßen der City nicht nur Musik, Drinks und Mikrofone

für das Amateur-Gekrächze betrunkener Schlagerfans

bereitstellen, sondern meist auch Hinterzimmer mit Bett; eine

Gefährtin für die Kissenschlacht kann man an der Kasse gleich

dazumieten, das nenne ich neuzeitlichen Service! Die 25 Dollar

für eine junge, langhaarige Schönheit habe er schon beinahe

zusammen, grinst Mr. Nguyên und fasst an die Brusttasche seines

Sommerhemdes, in der ein dickes Bündel Dollarnoten....

erfahre von diesem

Matratzen-Fachmann, dass die vielen Karaoke-Häuser an den

Ausfallstraßen der City nicht nur Musik, Drinks und Mikrofone

für das Amateur-Gekrächze betrunkener Schlagerfans

bereitstellen, sondern meist auch Hinterzimmer mit Bett; eine

Gefährtin für die Kissenschlacht kann man an der Kasse gleich

dazumieten, das nenne ich neuzeitlichen Service! Die 25 Dollar

für eine junge, langhaarige Schönheit habe er schon beinahe

zusammen, grinst Mr. Nguyên und fasst an die Brusttasche seines

Sommerhemdes, in der ein dickes Bündel Dollarnoten....

...vor wenigen

Minuten noch gesteckt hatte.

-------- Fort !!!! Geklaut !!!

Er kann es nicht fassen, er, der

Sohn des Polizeipräfekten von Hànôi, dass Taschendiebe am

Ngoc So'n Tempel ihm die

Barschaft aus dem Hemde gezupft haben und nicht uns, den

"reichen" Touristen! Und er hat es nicht mal gemerkt!

Kein Duett im Karaoke-Puff, keine Matratzen-Aerobics morgen

Abend.... Seine Enttäuschung ist riesengroß, aber unser

Mitgefühl hält sich in Grenzen.

Obwohl Vietnam, im Gegensatz zu den

anderen Ländern Südostasiens, Stäbchen benutzt und in Baustil,

Speisekarte, Sprache, Religion und Mentalität den starken chinesischen Einfluss nicht

verleugnen kann, ist es das einzige Land dieser Region, das

Lateinschrift verwendet; die heutige Generation kann die

chinesischen Inschriften an den Tempelhallen und auf den

Tuschebildern ihrer Vorfahren nicht mehr lesen.

Versuche, aus

chinesischen Zeichen eine eigene Schrift zu entwickeln, erwiesen

sich als zu kompliziert, so dass die französischen Missionare,

die zwischen Annam und Tongking die Lateinschrift einführten,

ihre Schreibweise als bis heute verbindliche Schrift durchsetzen

konnten.

"Haarschnitt

gefällig?", fragt lächelnd die junge

Frau aus dem straßenseitig offenen Barbierladen, mit dem Finger

auf mich deutend. Sie hat ja Recht, nach mehr als zwei

Reisewochen sehe ich ziemlich struppig aus, und wenn wir mehr

Zeit hätten, würde ich mich gerne mal von zarter

Vietnamesinnen-Hand aufpeppen lassen, aber am Vormittag hatten

wir zu lange über die endlose  Warteschlange

vor dem Onkel-Ho-Mausoleum und über die Erdbebensicherheit der

One-Pillar-Pagode meditiert und müssen nun zusehen, dass wir

heute noch die Halong-Bucht erreichen.

Warteschlange

vor dem Onkel-Ho-Mausoleum und über die Erdbebensicherheit der

One-Pillar-Pagode meditiert und müssen nun zusehen, dass wir

heute noch die Halong-Bucht erreichen.

Über

eine schnurgerade vierspurige Autobahn rollt das Vehikel flott

auf die Hafenstadt Háiphòng zu, und der Blick aus dem

Autofenster fällt auf eine Landschaft, die ohne weiteres in die

Poebene passen würde, irgendwo zwischen Pavia und Parma, aber

der Fluss heißt Sông Hô'ng, der Rote Fluss, und bei genauerem

Hinsehen spiegeln sich die vielen Kirchtürme nicht im Po,

sondern in Lotosteichen, und die Kneipen am Wegesrand sind keine

Pizzerias oder Espresso-Bars, sondern preisen das lokale Fassbier

an oder bieten entsetzlich kitschige Souvenirs feil.

Die

Halong-Bucht ist von der UNESCO in die Liste der

Weltnaturdenkmäler aufgenommen worden, und das zu Recht. Die

ganze, weite Bucht ist voller Inselchen, die wie Stiftzähne

felsensteil aus dem klaren Wasser ragen, oben mit einem grünen

Dschungelhäubchen bedeckt. Vom Ufer aus sieht das Panorama zwar

genügend fotogen aus, aber wer eigens bis nach Vietnam gereist

ist, wird nicht nach zwei Schnappschüssen wieder abreisen. So

schippert man in einem der zahllosen Ausflugsboote an einem

herrlich sonnigen Morgen los, um Halong vom Wasser aus zu

genießen, eine wunderbare fünfstündige Tuckerfahrt auf ruhigem

Gewässer --- so weit jedenfalls die Theorie. In der Praxis sieht

es schon ein wenig anders aus, nur das Wetter und das

Seafood-Menü an Bord hielten, was versprochen worden war. Der

Rest war ziemlich echt Asien.

Ein

Profi-Lächler am Hafen

geleitet uns an Bord eines Schiffes, das 60 Passagieren Platz

bietet. Ringsumher dümpeln weit kleinere Nussschalen, bis zur

Reling gespickt mit Busladungen von Touristen. Nun glaubst du,

unser Luxusliner füllte sich langsam mit weiteren Fahrgästen?

Aber nein, die 6 Mann Besatzung machen die Leinen los und

schippern niemanden als uns beide in dem Riesendampfer auf die

blaue See hinaus.

"Nein,

nein, wir verlangen doch keinen Aufpreis", beruhigt man

mich; das Ticket hatten wir ohnehin schon vorher am

Kassenhäuschen erworben. "Ist doch bequemer, viel Platz

für sich zu haben, oder? Aber dafür können wir leider nicht

ganz so lange fahren."

Aha,

da lag der Mops begraben. Die fünf Stunden lustige Seefahrt

schrumpften auf nur 3½, aber kaum hatten wir es uns an Deck in

den Liegestühlen gemütlich gemacht, rumpelte der Kahn an die

Mole der allerersten Insel, und wir durften an Land gehen. Vom

Bootssteg führt ein steiler Pfad in den Dschungel; zu

besichtigen ist "eine außerordentlich schöne Grotte",

die allerdings eher ein außerordentlich schöner Flop war. Wer

noch nie einen Berg von innen gesehen hat, den mag diese

kunterbuntig illuminierte Touristenschleuse vielleicht reizen,

aber die Höhle besteht nur aus einer einzigen großen Halle mit

einigen grobschlächtigen, längst mausetoten Stalaktiten, und

alle Wände in Reichweite sind mit Grafitti bekritzelt, während

der betonierte Gehweg von Unmengen schwitzender und schwatzender

Chinesen verstopft ist, ein wahrer Leiberstau, denn alle 186

Ausflugsboote von Halong fahren offenbar gleichzeitig ab und

nehmen die gleiche Route. Eine geschlagene Dreiviertelstunde

dauert es, bis wir uns durch den Besucherknäuel auf den schmalen

Bergpfaden wieder zum Hafen zurückgekämpft haben, total

vergeudete Zeit.

Als

könne er Gedanken lesen, nahm der Käpt'n danach eine andere

Route als die Touristenflottille, so dass wir tatsächlich Stille

und Natur genießen konnten, aber dafür waren die Inseln, die

wir zu sehen bekamen, nur niedrige, eintönig grün bewachsene

Höcker; die spektakulären Felszinken, die wir sehen wollten,

die wachsen in der entgegengesetzten Ecke der Bucht. Gewiss hatte

es einen tieferen Sinn, uns hier absichtlich zu langweilen, denn

das Deck füllte sich allmählich mit Waren, die in

unerschöpflicher Fülle aus dem Gedärm des Kutters

heraufgetragen wurden. Seidenkimonos, Tuschegemälde,

Ansichtskarten, Taschenbuddhas, was immer wir auch anderswo

bereits mit Entsetzen gemieden hatten, wuchs sich zu einem

Trödelmarkt aus, der malerisch unsere beiden Liegestühle

umrahmte. Wir wollten die guten Leute nicht vergrätzen und

griffen zu, als uns kalte Getränke offeriert wurden, aber um

Kitsch zu verkaufen, hätten die Schiffer lieber eine

Hundertschaft Chinesen an Bord hieven sollen. Eines steht fest:

Uns vergnüglich durch die Bucht zu schippern, war für diese

Boatpeople eine lästige Pflicht; ihr Hauptanliegen war, aus uns

so viele Penunzen herauszuholen wie möglich.

Unser

Trost war das artige Mittagsmahl, das einzige Highlight der

Fahrt,  obwohl als

10. Gang noch ein letzter, wenn auch vergeblicher Versuch

erfolgte, uns zum Erwerb von Glasperlen und bunt bedrucktem

Kattun zu bewegen.

obwohl als

10. Gang noch ein letzter, wenn auch vergeblicher Versuch

erfolgte, uns zum Erwerb von Glasperlen und bunt bedrucktem

Kattun zu bewegen.

❀

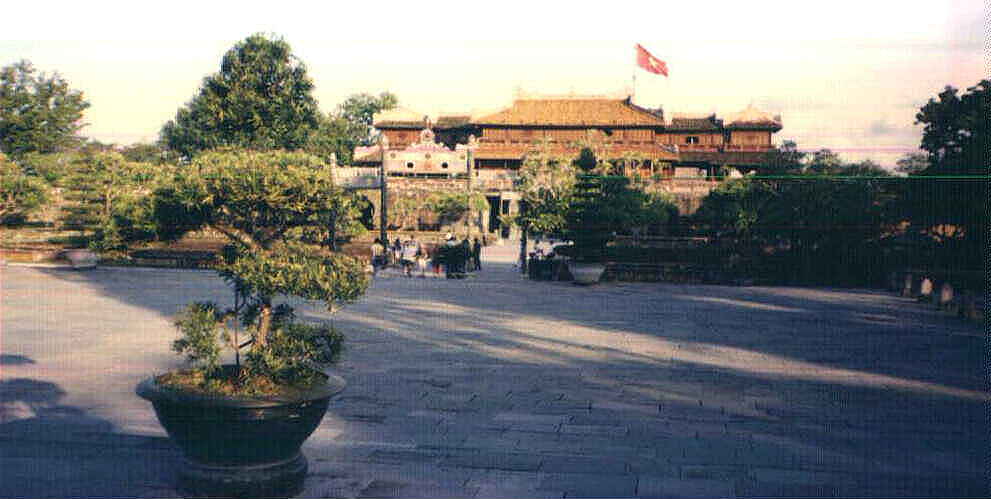

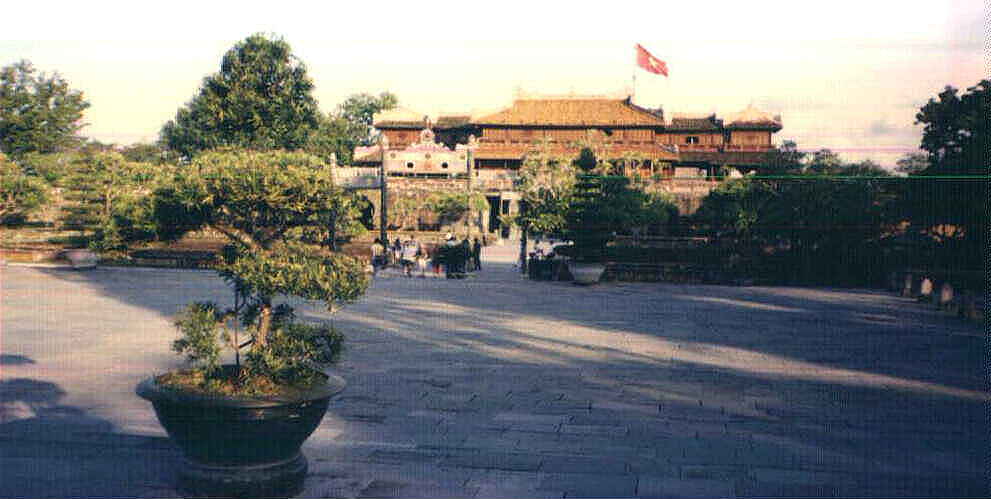

Huê',

die alte Kaiserstadt, spiegelt sich im Abendlicht im Perfume

River (Sông Hu'o'ng), auf dem Sampans und heimkehrende

Touristenkähne goldene Furchen ziehen, während der Lichtschein

der Uferrestaurants vor der angestrahlten Kulisse der Zitadelle

den Flusslauf wie ein sternfunkelndes Band begleitet. Mehr als

die Zitadelle, über der eine riesige rote Fahne weht, hat der

Vietnam-Krieg leider von der einstigen kaiserlichen Palastanlage

nicht übrig gelassen, der Rest ist plattgebombter Unkrautacker,

auf dem die Bauten  jedoch nach

und nach rekonstruiert werden.

jedoch nach

und nach rekonstruiert werden.

Außerhalb

der Stadt liegen zahlreiche Kaisergräber und die berühmte

Thiên Mu-Pagode, Symbol von Huê' und von Vietnam. Zu erreichen

sind die Sehenswürdigkeiten fast alle mit dem Flussboot, und

dass alle Boote, ja selbst die Fähren, die dich in nur

zweieinhalb Minuten auf die andere Seite des Flusses bringen,

voller Teakholz-Elefanten, Seidenpyjamas und anderem Talmi sind,

der jedem Fahrgast von Ehefrau, Mutter, Großmutter, Töchtern,

Söhnen und Enkeln des steuernden Schiffers  ununterbrochen aufgedrängt

wird, so dass man kaum die Landschaft betrachten kann, versteht

sich in diesem Händlerreich von selbst. Selbst Kleinkinder, die

gerade erst laufen und sprechen gelernt haben, halten die Pfote

auf und leiern das vietnamesische Nationalmantra herunter:

ununterbrochen aufgedrängt

wird, so dass man kaum die Landschaft betrachten kann, versteht

sich in diesem Händlerreich von selbst. Selbst Kleinkinder, die

gerade erst laufen und sprechen gelernt haben, halten die Pfote

auf und leiern das vietnamesische Nationalmantra herunter:

"Moneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoney...."

Die

Nationalstraße Nr. 1 führt nach Süden, oft an der Küste

entlang, aber noch öfter durch bergiges Land, wo sich die Piste

an schlappgemachten Überlandbussen vorbei in Spitzkehren über

die Pässe schraubt. Nationalstraße Nr. 2 ist noch im Bau: Mit

japanischen Investorengeldern wird der Hochiminh-Pfad derzeit in

eine vierspurige Autobahn umbetoniert und in Kürze nur noch

nostalgische Historie sein. Die Vietnamesen sind begeistert von

allem, was sie als fortschrittlich ansehen. Sogar die USA haben

in Vietnam mächtig gepunktet, seit viele ehemalige Flüchtlinge,

die einst auf einem morschen Kahn als Boatpeople das Land

verlassen hatten, nun mit Nike-Schuhen, US-Pass und amerikanisch

knarzenden, mcdonald-dicken Kids die alte Heimat besuchen, in

Luxushotels mit Swimmingpool residieren, in  Firstclass-Restaurants

schlemmen, mit Dollars um sich werfen und die Verwandtschaft belächeln, die sich

noch immer in den Reisfeldern krumm arbeitet.

Firstclass-Restaurants

schlemmen, mit Dollars um sich werfen und die Verwandtschaft belächeln, die sich

noch immer in den Reisfeldern krumm arbeitet.

"Letztes

Jahr war der US-Präsident Clinton hier und ist in Hànôi

herzlich empfangen worden," prahlte der Taxifahrer, aber der

Clinton hat hier zu Lande gut Hände und Kinder drücken,

schließlich hat er sich vor dem Vietnam-Krieg gedrückt.

Vom

Pass herab rollen wir nach Ðànãng hinein, ein Städtchen mit

mediterranem Einschlag, dessen im "amerikanischen

Krieg", wie es hier heißt, zu Schrott gebombter

Marinestützpunkt, im Gegensatz zu der Palastanlage in Huê',

längst wieder aufgebaut und funktionsfähig ist. Wie vor

Jahrzehnten bollern auch heute noch zahlreiche US-Army-Trucks

durch die  staubigen

Gassen: Beutegut, das jetzt, zum Sozialismus bekehrt, auf seine

alten Tage dem Volke dient.

staubigen

Gassen: Beutegut, das jetzt, zum Sozialismus bekehrt, auf seine

alten Tage dem Volke dient.

Aber

wir halten uns nicht lang in Ðànãng auf; nur dem Cham-Museum

mit wahrhaft drolligen, listig schmunzelnden Figüren

hinduistischer Tradition, die das mit den Khmer verwandte

Cham-Volk verehrte, widmen wir ein paar Stunden. Uns zieht es

mehr ans Meer, nach Hôian. In diesem Fischerdorf ist

augenscheinlich die Zeit stehen geblieben, vermutlich im

19.Jahrhundert. Der Dollar ist allerdings auch hier nicht

unbekannt, denn während des vorzüglichen Dîners auf einem

Flussboot-Restaurant waren wir überwiegend damit beschäftigt,

circa 20 ambulante Kitschhändler abzuwimmeln. Und bei Tageslicht

wird deutlich, dass die uralten Häuser, die das Dorf zu einer

Art Freilichtmuseum machen, fast ausschließlich Souvenirs

produzieren, wenn auch meist

gehobener Qualität. Hier kann man seinen Aó Ðài (Vietnams

Nationaltracht, jener elegante Hosenanzug mit den schlabberig

weiten Hosenbeinen) erstehen oder zusehen, wie Seidenkokons

gekocht, gesponnen, gefärbt und gewalkt werden, bis ein schicker

Schal draus wird. Wer aber hört, dass Fabrikarbeiterinnen in

dieser Gegend, die sich den ganzen Tag mit wirklicher

Knochenarbeit abplagen, ganze 5 Dollar pro Tag verdienen, weiß,

wie glücklich er ist, in Amerika, Japan oder Mitteleuropa zur

Welt gekommen zu sein und für läppische Schreibtischarbeit

meist

gehobener Qualität. Hier kann man seinen Aó Ðài (Vietnams

Nationaltracht, jener elegante Hosenanzug mit den schlabberig

weiten Hosenbeinen) erstehen oder zusehen, wie Seidenkokons

gekocht, gesponnen, gefärbt und gewalkt werden, bis ein schicker

Schal draus wird. Wer aber hört, dass Fabrikarbeiterinnen in

dieser Gegend, die sich den ganzen Tag mit wirklicher

Knochenarbeit abplagen, ganze 5 Dollar pro Tag verdienen, weiß,

wie glücklich er ist, in Amerika, Japan oder Mitteleuropa zur

Welt gekommen zu sein und für läppische Schreibtischarbeit  in klimatisierten

Büroräumen und mit bezahltem Urlaub gut das Dreißigfache als

Gehalt einzusäckeln.

in klimatisierten

Büroräumen und mit bezahltem Urlaub gut das Dreißigfache als

Gehalt einzusäckeln.

Ein

Abstecher von Ðànãng aus führt in die nahen Berge, die nicht

zu Unrecht "Marmorberge" heißen. Obendrauf wachsen

Kiefern, Tempel und Pagoden, letztere natürlich aus Marmor, und

ringsherum, am profanen Fuß der Berge, wird gemeißelt,

gehämmert, geschliffen und gebohrt, auf dass all der Marmor als

Gartenzwerge und Löwenköpfe ende, als ob sich aus Marmor nichts

anderes als tonnenschwere Souvenirs herstellen ließe.

"Wir

versenden die Waren in alle Welt, kein Problem!", sucht

mich eine resolute, schlanke Dame mit marmornem Lächeln zum Erwerb

eines gigantischen versteinerten Drachens "für den

Garten" zu bewegen. Danke, danke, so Stein-reich mag ich gar

nicht werden und führe außerdem meinen eigenen (Haus-)Drachen

stets mit mir....

❀

❀

Ein

junger Schlaks, der in Sàigòn mit uns Englisch praktizieren

möchte, Journalismus und Soziologie an der VHS studiert und sich

als Mr. Ðuc vorstellt, ist platt vor Staunen, als ich ihn frage,

ob sein Name "Deutschland" bedeute.

"Sie

sind aber clever, Sie sprechen wohl gar Vietnamesisch?", fragt er mit tellergroßen Augen. Das leider nicht, Ðuc ist das

einzige Wort der vietnamesischen Sprache, das ich kenne, bin

schließlich selber made in Germany. "Aber Deutsch spreche

ich leider nicht", fügte der angehende Journalist

vorsichtshalber schnell hinzu.

Natürlich

heißt Sàigòn nicht mehr Sàigòn,

sondern vorübergehend Hô

Chíminh, aber da alle Vietnamesen, sogar in Hànôi,

nur von

"Sàigòn" sprechen, bleibe ich auch dabei. Alle

Karlmarxstädte und Stalinleningrads haben sich früher oder

später wieder der Bürde ihrer Paten-Mumien entledigt, und

Sàigòn sieht in jedem Winkel so verrucht-verkommen nach

Sàigòn

aus, dass Hô Chíminh erbleichen würde, wenn er das

sähe.

Dafür ist es aber, besonders im Chinatown-Viertel Cho'lôn,

eine richtige, herzhafte Stadt voller Kaufhäuser, Geschäfte,

Boutiquen, Bars und Restaurants, wo man auch schon mal eine halbe

Stunde herumlaufen kann, ohne von irgendwelchen Leuten um Dollars

angezapft  zu werden.

Hier kriegt man von einem beflissenen chinesischen Händler, ni hao ma, das

zerschlissene Uhrarmband ersetzt, xiexie, macht $

2.50, zaidian, und dann

hockt man sich in eine ambulante Straßenküche, löffelt

Nudelsuppe und knuspert Hühner-Chopsuey, macht auch $ 2.50,

bevor man sich todesmutig in die Zweiradkavalkaden stürzt, um

den ununterbrochen beknatterten Boulevard zu überqueren; wenn

man berechenbar, ohne nach rechts oder links zu schauen, in

stetem Trott über die Gasse geht, geschieht das Wunder, dass der

zweitaktqualmige, reißende Strom einen sanften Bogen um dich

macht, als seist du eine Insel, und man hat beinahe noch Muße

dabei, sich über die jungen Mädchen zu wundern, die ihre Mopeds

so vermummt reiten, als seien sie alle zum Islam konvertiert.

zu werden.

Hier kriegt man von einem beflissenen chinesischen Händler, ni hao ma, das

zerschlissene Uhrarmband ersetzt, xiexie, macht $

2.50, zaidian, und dann

hockt man sich in eine ambulante Straßenküche, löffelt

Nudelsuppe und knuspert Hühner-Chopsuey, macht auch $ 2.50,

bevor man sich todesmutig in die Zweiradkavalkaden stürzt, um

den ununterbrochen beknatterten Boulevard zu überqueren; wenn

man berechenbar, ohne nach rechts oder links zu schauen, in

stetem Trott über die Gasse geht, geschieht das Wunder, dass der

zweitaktqualmige, reißende Strom einen sanften Bogen um dich

macht, als seist du eine Insel, und man hat beinahe noch Muße

dabei, sich über die jungen Mädchen zu wundern, die ihre Mopeds

so vermummt reiten, als seien sie alle zum Islam konvertiert.

"Hier

sind in Kino und Fernsehen lauter japanische Filme zu

sehen", erklärt uns Freund Ðuc. "Und die japanischen

Schauspielerinnen haben alle so weiße Haut, das ist jetzt das

Schönheitsideal der Jugend von Sàigòn. Ein amerikanisches

Gehalt, eine japanische Frau, ein......"

Zum

14. Mal lassen wir das indochinesische Glaubensbekenntnis über

uns ergehen, das sich im kapitalistischen Thailand, im

buddhistischen Laos, im royalistischen Cambodia und im

sozialistischen Vietnam um keine Silbe unterscheidet. Vietnamesen

sind allerdings noch frei von jeglichem Argwohn, dass die

makellos weiße Haut japanischer Schauspielerinnen ein Produkt

der Makeup-Chemie sein könnte. Japanerinnen, die mit

Feuerstühlen über die Chausseen brausen, tun dies im Hochsommer

jedenfalls ohne Strohhut, Sonnenbrille, Mundschutz, schulterlange

Handschuhe und Leggings, die in Sàigòn als unabdingbare

Accessoires der mobilen Lady gelten und keinen Fitzel Haut der

Sonne aussetzen.

Abends

schleichen wir uns aus dem Luxushotel, in das uns die

Reisebüroleute gesteckt haben, mit unseren vor Schmutz

starrenden Jeans und ausgelatschten Turnschuhen in Gegenden, die

mehr zu uns passen. Da ist an einer belebten Kreuzung ein hell

erleuchteter Biergarten, mit bunten Glühbirnchen um die Veranda,

von der es einladend lärmt, und nach einer nur kurzen

Anfangspanik angesichts der unverhofft hereingeschneiten

Ausländer organisieren die kellnernden Studentinnen mit ihren

verwegenen Miniröckchen die einzige, handschriftlich in englisch

beschriftete Speisekarte des Lokals, die eine erstaunliche Fülle

von Delikatessen preisgibt: Krebs und Garnelen sind nur der

Anfang, Aal und Frosch schon gehobener Standard. Dem

fortgeschrittenen Schlemmer empfehlen sich hingegen Pferd, Hund,

Schlange und Ratte; gegrillte Drachenschenkel, auf die ich gerade

Appetit hatte, waren leider ausverkauft. Am Nachbartisch im

Obergeschoss, mit Blick auf das nächtliche hupende und blinkende

Dauerchaos unter uns, waren fünf Männer mit Schweiß und Fleiß

in prächtiger Laune darum bemüht, den nunmehr zweiten Kasten

Bier in lauwarmen Harndrang umzuwandeln, und der stämmige,

lustige junge Bursche, der drei Brocken Englisch konnte und uns

als Kellner hervorragend betreute, hatte bei jedem Vorübergehen

an dem Säufertisch der bezischten Mischpoke, die inzwischen

fröhliche Gesänge anstimmte, einen Humpen ex zu leeren. Auch

wenn er zusehends Schwierigkeiten bekam, mit dem beladenen

Tablett die steile Treppe fehlerfrei zu bewältigen, herrschte

eine bombige, ansteckende Stimmung in dem Lokal, die auch vor

Sprachbarrieren nicht Halt machte. Als unser netter Boy,

schwitzend und mit biergerötetem Kopf, uns am Ende sogar ein

kostenloses Dessert herbeibalancierte, hatte er sich ein

großzügiges Trinkgeld redlich verdient. Am Kiosk kauften wir

uns noch eine Bottel Wasser, bevor wir wieder in unsere

Nobelherberge schlurften, den indigniert dreinschauenden Lakaien

am Eingangsportal ignorierend, denn ein abgestandenes, aber aus Frankreich importiertes Wässerlein aus dem

Kühlschrank im Hotelzimmer kostet in Sàigòn ebenso viel wie

das gesamte Ratten-und-Frosch-Menü samt Bierschwemme in dem

populären Lokal an der Kreuzung. Irgendwie passe ich nicht in

ein Luxushotel, ich fühle mich da wie der erwähnte Clochard auf

dem Neujahrsempfang des französischen Botschafters.

Drei

Tage Sàigòn, und man träumt von einsamen Atollen mit weißem

Sandstrand,  denn

diese Stadt ist das perfekte Chaos. Nach der

Chaos-Theorie ist genau dies die Voraussetzung für die

Entstehung einer höheren Ordnung. Falls das stimmt, stehen

Sàigòn zweifellos grandiose Zeiten bevor. Leider haben

wir nicht

mehr genug Zeit, um darauf zu warten, sondern sehen zu, dass wir

aufs Land kommen. In Tâyninh, 100 km nordwestlich von

Sàigòn, wohnen seltsam verschrobene Leute, die einem Guru

huldigen,

der Victor Hugo und Sun Yatsen, die beide gewiss ihre Meriten

haben, zu Heiligen erklärte und Buddhismus und Christentum zu

einer neuen Weltreligion verschmelzen will. In weißen Kitteln

streben die Gläubigen täglich um 12 Uhr einer Art von

Kathedrempel zu, wie Ärzte und Krankenschwestern auf dem Weg zur

Kantine. Drinnen singen sie fromme Lieder zu den Klängen einer

buddhistischen Band und preisen Sankt Sunyatsen-Victorügó.

Es

gibt anscheinend keinen Schwachsinn auf dem Erdenkreis, der zu

idiotisch wäre, um gläubige Anhänger zu finden.

denn

diese Stadt ist das perfekte Chaos. Nach der

Chaos-Theorie ist genau dies die Voraussetzung für die

Entstehung einer höheren Ordnung. Falls das stimmt, stehen

Sàigòn zweifellos grandiose Zeiten bevor. Leider haben

wir nicht

mehr genug Zeit, um darauf zu warten, sondern sehen zu, dass wir

aufs Land kommen. In Tâyninh, 100 km nordwestlich von

Sàigòn, wohnen seltsam verschrobene Leute, die einem Guru

huldigen,

der Victor Hugo und Sun Yatsen, die beide gewiss ihre Meriten

haben, zu Heiligen erklärte und Buddhismus und Christentum zu

einer neuen Weltreligion verschmelzen will. In weißen Kitteln

streben die Gläubigen täglich um 12 Uhr einer Art von

Kathedrempel zu, wie Ärzte und Krankenschwestern auf dem Weg zur

Kantine. Drinnen singen sie fromme Lieder zu den Klängen einer

buddhistischen Band und preisen Sankt Sunyatsen-Victorügó.

Es

gibt anscheinend keinen Schwachsinn auf dem Erdenkreis, der zu

idiotisch wäre, um gläubige Anhänger zu finden.

In

derselben Richtung liegt auch Cu'chi, wo der Vietcong die

Amerikaner gründlich geärgert hatte. Bis die GIs nämlich

merkten, dass der Gegner dort unterirdisch agierte, waren viele

schon mausetot. Sie hatten ihr Hauptquartier vor den Toren

Sàigòns ausgerechnet in diesem Gebiet errichtet, das von

Guerrilleros untertunnelt und verhöhlbohrlöchert war wie ein

reifer Gruyère. Wie aus dem Nichts erschienen Vietcong des

Nachts mitten in dem von Stacheldraht und hohen Mauern

gesicherten Camp und spielten den Ledernacken böse Streiche.

Auch nach der Entdeckung der unterirdischen Gänge, die sich, zum

Teil auf 3 Etagen, insgesamt über 200 km erstreckten, hatten die

Amerikaner

ihre liebe Not mit den einheimischen Maulwürfen: Die großen GIs

blieben mit ihrem sperrigen Gepäck in den engen Gängen stecken,

plumpsten in Bambusspieß- und Sprengfallen oder verfranzten sich

in den stickigen Irrwegen, durch die heute schwitzende Touristen

von wendigen Tunnelführern in Vietcong-Kluft geguidet werden.

Vor dem Einstieg in die Katakomben wird ein Propagandafilm

gezeigt: Friedliche Reisbauern, Kinder in der Schule, Mädchen

beim Tanz, und dann kommen wilde Ausländer ohne Visum, ja sogar

zähnebleckende Schwarze dahergetrampelt, schänden die Tempel und

sprengen Dörfer in die Luft, aber die heldenhaften Vietnamesen

gehen in den Untergrund und bezwingen den teuflischen Feind in

einmütiger Volkssolidarität... --- so einfach

ist das also gewesen mit dem Vietnamkrieg!

Amerikaner

ihre liebe Not mit den einheimischen Maulwürfen: Die großen GIs

blieben mit ihrem sperrigen Gepäck in den engen Gängen stecken,

plumpsten in Bambusspieß- und Sprengfallen oder verfranzten sich

in den stickigen Irrwegen, durch die heute schwitzende Touristen

von wendigen Tunnelführern in Vietcong-Kluft geguidet werden.

Vor dem Einstieg in die Katakomben wird ein Propagandafilm

gezeigt: Friedliche Reisbauern, Kinder in der Schule, Mädchen

beim Tanz, und dann kommen wilde Ausländer ohne Visum, ja sogar

zähnebleckende Schwarze dahergetrampelt, schänden die Tempel und

sprengen Dörfer in die Luft, aber die heldenhaften Vietnamesen

gehen in den Untergrund und bezwingen den teuflischen Feind in

einmütiger Volkssolidarität... --- so einfach

ist das also gewesen mit dem Vietnamkrieg!

In

der Feldküche, 2 Meter unter dem Erdboden, bekommen heutzutage

alle wilden Ausländer, sogar teufelschwarze Afroamerikaner, von

den Fremdenführern eine schlichte, aber kostenlose Vesper:

Original "Vietcong-Food", Tee und frisch gekochte

Tapioka (Cassava-Wurzel). Schmeckte ganz ausgezeichnet, besser

als das Corned beef der US Army womöglich.

"Come

on", sagten wir. Das ist vietnamesisch und bedeutet

"vielen Dank" (càm o'n). Und dann verließen wir das

Land, Vietcong-Food im Bauch, in Richtung "einsames Atoll

mit weißem Sandstrand", wo die Kapitalisten unter sich

sind.

Ein Backsteinschlot ragt

aus dem palmbestandenen Rondell, um das Taxis und schwere

Limousinen parken, auf Gäste des 25-stöckigen

Fünfsterne-Hotels Horison wartend. Der Fabrikschornstein, der

sich verschämt im Hotel-Swimmingpool auf der Dachterrasse über

der Eingangslobby spiegelt, kommt sich an diesem Ort gewiss so

fehl am Platze vor wie ein Stadtstreicher auf dem Neujahrsempfang

des französischen Botschafters, aber er ist eines der letzten

Erinnerungsstücke an die Zeit, als Hànôi noch die Hauptstadt

des kommunistischen Nordvietnam war, wo Werktätige beim

Stahlkochen und Panzerschmieden den Buckel krümmten, just da, wo

jetzt Gören aus Sachsen und Dakota auf Liegestühlen am Rand des

Pools träge in die Nachmittagssonne blinzeln und an ihrem

Daiquirí schlürfen. Keine Frage, Vietnam hat sich seit Onkel

Hos Zeiten merklich verändert. Aber witzigerweise sieht es

trotzdem aus wie Vietnam: Ein Ozean von hupenden Knatterrädern

durchpflügt rund um die Uhr die mehrspurigen Boulevards, die

allerorts von Straßenhändlern mit dem

Ein Backsteinschlot ragt

aus dem palmbestandenen Rondell, um das Taxis und schwere

Limousinen parken, auf Gäste des 25-stöckigen

Fünfsterne-Hotels Horison wartend. Der Fabrikschornstein, der

sich verschämt im Hotel-Swimmingpool auf der Dachterrasse über

der Eingangslobby spiegelt, kommt sich an diesem Ort gewiss so

fehl am Platze vor wie ein Stadtstreicher auf dem Neujahrsempfang

des französischen Botschafters, aber er ist eines der letzten

Erinnerungsstücke an die Zeit, als Hànôi noch die Hauptstadt

des kommunistischen Nordvietnam war, wo Werktätige beim

Stahlkochen und Panzerschmieden den Buckel krümmten, just da, wo

jetzt Gören aus Sachsen und Dakota auf Liegestühlen am Rand des

Pools träge in die Nachmittagssonne blinzeln und an ihrem

Daiquirí schlürfen. Keine Frage, Vietnam hat sich seit Onkel

Hos Zeiten merklich verändert. Aber witzigerweise sieht es

trotzdem aus wie Vietnam: Ein Ozean von hupenden Knatterrädern

durchpflügt rund um die Uhr die mehrspurigen Boulevards, die

allerorts von Straßenhändlern mit dem  typischen Strohhut und

Bambustragestangen mit zwei überbordend gefüllten Warenkörben

gesäumt sind. Fahrradrikschas, Kolonialvillen, eine im Zentrum

verschimmelnde Kathedrale sowie ein Haufen Leute, die was von dir

wollen. Und was wohl? - Dreimal darfst du raten. Yeah, Dollars

natürlich. Die Amis haben also doch gewonnen.

typischen Strohhut und

Bambustragestangen mit zwei überbordend gefüllten Warenkörben

gesäumt sind. Fahrradrikschas, Kolonialvillen, eine im Zentrum

verschimmelnde Kathedrale sowie ein Haufen Leute, die was von dir

wollen. Und was wohl? - Dreimal darfst du raten. Yeah, Dollars

natürlich. Die Amis haben also doch gewonnen.  einsame

Mädchen beglücken. Ich sehe schon, in Hànôi gibt es

allerhand zu tun, ich werde eine Sekretärin und einen

Bilanzbuchhalter einstellen müssen, um allen Wünschen gerecht

zu werden.

einsame

Mädchen beglücken. Ich sehe schon, in Hànôi gibt es

allerhand zu tun, ich werde eine Sekretärin und einen

Bilanzbuchhalter einstellen müssen, um allen Wünschen gerecht

zu werden.  feuerwerkspeiende Drachen,

Boote, Angler und Mandarine im Puppenformat durch die Brühe, von

den Puppenspielern mit Unterwasser-Stangen bewegt, und nach dem

Schlussapplaus kommen die Künstler hinter den Kulissen hervor,

bis zur Hüfte im nassen Becken watend. Wen die Plantscherei

durstig gemacht hat, der labt sich am lokalen Hopfenbräu Bia Hà Nôi (Bier heißt tatsächlich Bia auf

vietnamesisch), am besten in dem hervorragenden, aber nach

unseren Maßstäben preiswerten De-luxe-Seafood-Gartenrestaurant

Phô Bién, wo es mehr nach Ho-Chi-Michelin-***-Sternen als nach

Sozialismus schmeckt.

feuerwerkspeiende Drachen,

Boote, Angler und Mandarine im Puppenformat durch die Brühe, von

den Puppenspielern mit Unterwasser-Stangen bewegt, und nach dem

Schlussapplaus kommen die Künstler hinter den Kulissen hervor,

bis zur Hüfte im nassen Becken watend. Wen die Plantscherei

durstig gemacht hat, der labt sich am lokalen Hopfenbräu Bia Hà Nôi (Bier heißt tatsächlich Bia auf

vietnamesisch), am besten in dem hervorragenden, aber nach

unseren Maßstäben preiswerten De-luxe-Seafood-Gartenrestaurant

Phô Bién, wo es mehr nach Ho-Chi-Michelin-***-Sternen als nach

Sozialismus schmeckt.  erfahre von diesem

Matratzen-Fachmann, dass die vielen Karaoke-Häuser an den

Ausfallstraßen der City nicht nur Musik, Drinks und Mikrofone

für das Amateur-Gekrächze betrunkener Schlagerfans

bereitstellen, sondern meist auch Hinterzimmer mit Bett; eine

Gefährtin für die Kissenschlacht kann man an der Kasse gleich

dazumieten, das nenne ich neuzeitlichen Service! Die 25 Dollar

für eine junge, langhaarige Schönheit habe er schon beinahe

zusammen, grinst Mr. Nguyên und fasst an die Brusttasche seines

Sommerhemdes, in der ein dickes Bündel Dollarnoten....

erfahre von diesem

Matratzen-Fachmann, dass die vielen Karaoke-Häuser an den

Ausfallstraßen der City nicht nur Musik, Drinks und Mikrofone

für das Amateur-Gekrächze betrunkener Schlagerfans

bereitstellen, sondern meist auch Hinterzimmer mit Bett; eine

Gefährtin für die Kissenschlacht kann man an der Kasse gleich

dazumieten, das nenne ich neuzeitlichen Service! Die 25 Dollar

für eine junge, langhaarige Schönheit habe er schon beinahe

zusammen, grinst Mr. Nguyên und fasst an die Brusttasche seines

Sommerhemdes, in der ein dickes Bündel Dollarnoten....

Warteschlange

vor dem Onkel-Ho-Mausoleum und über die Erdbebensicherheit der

One-Pillar-Pagode meditiert und müssen nun zusehen, dass wir

heute noch die Halong-Bucht erreichen.

Warteschlange

vor dem Onkel-Ho-Mausoleum und über die Erdbebensicherheit der

One-Pillar-Pagode meditiert und müssen nun zusehen, dass wir

heute noch die Halong-Bucht erreichen.

obwohl als

10. Gang noch ein letzter, wenn auch vergeblicher Versuch

erfolgte, uns zum Erwerb von Glasperlen und bunt bedrucktem

Kattun zu bewegen.

obwohl als

10. Gang noch ein letzter, wenn auch vergeblicher Versuch

erfolgte, uns zum Erwerb von Glasperlen und bunt bedrucktem

Kattun zu bewegen. jedoch nach

und nach rekonstruiert werden.

jedoch nach

und nach rekonstruiert werden. ununterbrochen aufgedrängt

wird, so dass man kaum die Landschaft betrachten kann, versteht

sich in diesem Händlerreich von selbst. Selbst Kleinkinder, die

gerade erst laufen und sprechen gelernt haben, halten die Pfote

auf und leiern das vietnamesische Nationalmantra herunter:

ununterbrochen aufgedrängt

wird, so dass man kaum die Landschaft betrachten kann, versteht

sich in diesem Händlerreich von selbst. Selbst Kleinkinder, die

gerade erst laufen und sprechen gelernt haben, halten die Pfote

auf und leiern das vietnamesische Nationalmantra herunter: Firstclass-Restaurants

schlemmen, mit Dollars um sich werfen und die Verwandtschaft belächeln, die sich

noch immer in den Reisfeldern krumm arbeitet.

Firstclass-Restaurants

schlemmen, mit Dollars um sich werfen und die Verwandtschaft belächeln, die sich

noch immer in den Reisfeldern krumm arbeitet.  staubigen

Gassen: Beutegut, das jetzt, zum Sozialismus bekehrt, auf seine

alten Tage dem Volke dient.

staubigen

Gassen: Beutegut, das jetzt, zum Sozialismus bekehrt, auf seine

alten Tage dem Volke dient. meist

gehobener Qualität. Hier kann man seinen Aó Ðài (Vietnams

Nationaltracht, jener elegante Hosenanzug mit den schlabberig

weiten Hosenbeinen) erstehen oder zusehen, wie Seidenkokons

gekocht, gesponnen, gefärbt und gewalkt werden, bis ein schicker

Schal draus wird. Wer aber hört, dass Fabrikarbeiterinnen in

dieser Gegend, die sich den ganzen Tag mit wirklicher

Knochenarbeit abplagen, ganze 5 Dollar pro Tag verdienen, weiß,

wie glücklich er ist, in Amerika, Japan oder Mitteleuropa zur

Welt gekommen zu sein und für läppische Schreibtischarbeit

meist

gehobener Qualität. Hier kann man seinen Aó Ðài (Vietnams

Nationaltracht, jener elegante Hosenanzug mit den schlabberig

weiten Hosenbeinen) erstehen oder zusehen, wie Seidenkokons

gekocht, gesponnen, gefärbt und gewalkt werden, bis ein schicker

Schal draus wird. Wer aber hört, dass Fabrikarbeiterinnen in

dieser Gegend, die sich den ganzen Tag mit wirklicher

Knochenarbeit abplagen, ganze 5 Dollar pro Tag verdienen, weiß,

wie glücklich er ist, in Amerika, Japan oder Mitteleuropa zur

Welt gekommen zu sein und für läppische Schreibtischarbeit  in klimatisierten

Büroräumen und mit bezahltem Urlaub gut das Dreißigfache als

Gehalt einzusäckeln.

in klimatisierten

Büroräumen und mit bezahltem Urlaub gut das Dreißigfache als

Gehalt einzusäckeln.  ❀

❀ zu werden.

Hier kriegt man von einem beflissenen chinesischen Händler, ni hao ma, das

zerschlissene Uhrarmband ersetzt, xiexie, macht $

2.50, zaidian, und dann

hockt man sich in eine ambulante Straßenküche, löffelt

Nudelsuppe und knuspert Hühner-Chopsuey, macht auch $ 2.50,

bevor man sich todesmutig in die Zweiradkavalkaden stürzt, um

den ununterbrochen beknatterten Boulevard zu überqueren; wenn

man berechenbar, ohne nach rechts oder links zu schauen, in

stetem Trott über die Gasse geht, geschieht das Wunder, dass der

zweitaktqualmige, reißende Strom einen sanften Bogen um dich

macht, als seist du eine Insel, und man hat beinahe noch Muße

dabei, sich über die jungen Mädchen zu wundern, die ihre Mopeds

so vermummt reiten, als seien sie alle zum Islam konvertiert.

zu werden.

Hier kriegt man von einem beflissenen chinesischen Händler, ni hao ma, das

zerschlissene Uhrarmband ersetzt, xiexie, macht $

2.50, zaidian, und dann

hockt man sich in eine ambulante Straßenküche, löffelt

Nudelsuppe und knuspert Hühner-Chopsuey, macht auch $ 2.50,

bevor man sich todesmutig in die Zweiradkavalkaden stürzt, um

den ununterbrochen beknatterten Boulevard zu überqueren; wenn

man berechenbar, ohne nach rechts oder links zu schauen, in

stetem Trott über die Gasse geht, geschieht das Wunder, dass der

zweitaktqualmige, reißende Strom einen sanften Bogen um dich

macht, als seist du eine Insel, und man hat beinahe noch Muße

dabei, sich über die jungen Mädchen zu wundern, die ihre Mopeds

so vermummt reiten, als seien sie alle zum Islam konvertiert.  denn

diese Stadt ist das perfekte Chaos. Nach der

Chaos-Theorie ist genau dies die Voraussetzung für die

Entstehung einer höheren Ordnung. Falls das stimmt, stehen

Sàigòn zweifellos grandiose Zeiten bevor. Leider haben

wir nicht

mehr genug Zeit, um darauf zu warten, sondern sehen zu, dass wir

aufs Land kommen. In Tâyninh, 100 km nordwestlich von

Sàigòn, wohnen seltsam verschrobene Leute, die einem Guru

huldigen,

der Victor Hugo und Sun Yatsen, die beide gewiss ihre Meriten

haben, zu Heiligen erklärte und Buddhismus und Christentum zu

einer neuen Weltreligion verschmelzen will. In weißen Kitteln

streben die Gläubigen täglich um 12 Uhr einer Art von

Kathedrempel zu, wie Ärzte und Krankenschwestern auf dem Weg zur

Kantine. Drinnen singen sie fromme Lieder zu den Klängen einer

buddhistischen Band und preisen Sankt Sunyatsen-Victorügó.

Es

gibt anscheinend keinen Schwachsinn auf dem Erdenkreis, der zu

idiotisch wäre, um gläubige Anhänger zu finden.

denn

diese Stadt ist das perfekte Chaos. Nach der

Chaos-Theorie ist genau dies die Voraussetzung für die

Entstehung einer höheren Ordnung. Falls das stimmt, stehen

Sàigòn zweifellos grandiose Zeiten bevor. Leider haben

wir nicht

mehr genug Zeit, um darauf zu warten, sondern sehen zu, dass wir

aufs Land kommen. In Tâyninh, 100 km nordwestlich von

Sàigòn, wohnen seltsam verschrobene Leute, die einem Guru

huldigen,

der Victor Hugo und Sun Yatsen, die beide gewiss ihre Meriten

haben, zu Heiligen erklärte und Buddhismus und Christentum zu

einer neuen Weltreligion verschmelzen will. In weißen Kitteln

streben die Gläubigen täglich um 12 Uhr einer Art von

Kathedrempel zu, wie Ärzte und Krankenschwestern auf dem Weg zur

Kantine. Drinnen singen sie fromme Lieder zu den Klängen einer

buddhistischen Band und preisen Sankt Sunyatsen-Victorügó.

Es

gibt anscheinend keinen Schwachsinn auf dem Erdenkreis, der zu

idiotisch wäre, um gläubige Anhänger zu finden.  Amerikaner

ihre liebe Not mit den einheimischen Maulwürfen: Die großen GIs

blieben mit ihrem sperrigen Gepäck in den engen Gängen stecken,

plumpsten in Bambusspieß- und Sprengfallen oder verfranzten sich

in den stickigen Irrwegen, durch die heute schwitzende Touristen

von wendigen Tunnelführern in Vietcong-Kluft geguidet werden.

Vor dem Einstieg in die Katakomben wird ein Propagandafilm

gezeigt: Friedliche Reisbauern, Kinder in der Schule, Mädchen

beim Tanz, und dann kommen wilde Ausländer ohne Visum, ja sogar

zähnebleckende Schwarze dahergetrampelt, schänden die Tempel und

sprengen Dörfer in die Luft, aber die heldenhaften Vietnamesen

gehen in den Untergrund und bezwingen den teuflischen Feind in

einmütiger Volkssolidarität... --- so einfach

ist das also gewesen mit dem Vietnamkrieg!

Amerikaner

ihre liebe Not mit den einheimischen Maulwürfen: Die großen GIs

blieben mit ihrem sperrigen Gepäck in den engen Gängen stecken,

plumpsten in Bambusspieß- und Sprengfallen oder verfranzten sich

in den stickigen Irrwegen, durch die heute schwitzende Touristen

von wendigen Tunnelführern in Vietcong-Kluft geguidet werden.

Vor dem Einstieg in die Katakomben wird ein Propagandafilm

gezeigt: Friedliche Reisbauern, Kinder in der Schule, Mädchen

beim Tanz, und dann kommen wilde Ausländer ohne Visum, ja sogar

zähnebleckende Schwarze dahergetrampelt, schänden die Tempel und

sprengen Dörfer in die Luft, aber die heldenhaften Vietnamesen

gehen in den Untergrund und bezwingen den teuflischen Feind in

einmütiger Volkssolidarität... --- so einfach

ist das also gewesen mit dem Vietnamkrieg!