LAND DES LÄCHELNS

⑤

| ❀❀❀❀ | CAMBODIA | ❀❀❀❀ |

| ֍ 2001 ֍ | ||

| Phnom

Penh

und Siem Reap |

☆★✦✬☆★✦✬☆

'Werden Landminen unschädlich, wenn sie längere Zeit unter Wasser liegen? Es könnte doch sein, dass die Zünder feucht werden, verrosten oder versagen und der Sprengstoff vergammelt und verfault', geht es mir durch den Kopf. Nicht dass ich mich in meinem Urlaub ständig mit derartigen Problemen zu befassen pflege, aber beim Landeanflug auf Phnom Penh seien solche Gedanken gestattet. Die cambodianische Hauptstadt liegt wie eine Insel in jener Sintflut, die sich über das flache Land erstreckt, soweit das Auge vom Flugzeug aus reicht. Hier und da ragt ein Dorf wie eine Warze aus dem Schlick, auch mal ein Fahrdamm, aber aus der Vogelsicht wird deutlich, dass es der Mekong ist, der sich durch diese unendliche Seenplatte ringelt und die trübbraune Bescherung verursacht hat.

Von

Panik vor dem nahenden Untergang ist keine Spur zu bemerken in

der betulichen Kleinstadt mit ihren wenigen löcherigen

Asphaltstraßen. In der Sonnenhitze trocknen die gigantischen

Pfützen im Handumdrehn, und der Schlamm in den unasphaltierten

Seitengassen mutiert zu braunem Staub, den jedes

hindurchknatternde Moped wie eine sandbraune Schleppe hinter sich

herzieht. Ampeln sind in dieser Stadt unbekannt, und die einzige

Verkehrsregel besagt, dass der Stärkere stets Vorfahrt hat. Und

auf Rechtsverkehr hat man sich anscheinend zu Kolonialzeiten mal

geeinigt.

Phnom Penh hat schon bessere Zeiten gesehen, es war einmal eine der pulsierenden Metropolen Indochinas, voller Geschäftigkeit und Nachtleben. In den 70er Jahren wurde die Stadt zur Ghost town, von den Khmer Rouge systematisch entvölkert. Noch gibt die Natur sich nicht kampflos geschlagen, sondern führt heftige Rückzugsgefechte, wo der Mensch die Stadt zurückfordert: Das Obergeschoss des Nationalmuseums gehört seit Pol Pots Zeiten den Fledermäusen, und Buddhafiguren wie Besucher im Erdgeschoss sind gleichermaßen gewärtig, dass ihnen jederzeit frischer Guano durch das luftige Gitterwerk der Deckenbalken auf die Dauerwelle fallen kann; zu überhören ist das Gewisper und Gequitscher der ledrigen Obermieter nämlich nicht. Auch der Vegetation hat die Entvölkerung sichtlich gut getan, das Grün quillt in der Regenzeit üppig aus jedem Park, aus jedem Garten, aus jeder Brache.

Ein weißes Passagierschiff ankert im Flusshafen, als sei ein Oceanliner auf Kreuzfahrt zu Besuch, aber wenn man näher hinschaut, entpuppt es sich als Spielcasino, Dance hall und Nightclub. Alle Mühen der Roten Khmer, den sozialistisch geläuterten Arbeiterbauernsoldaten heranzuzüchten, frei von allen kapitalistisch-dekadenten Anwandlungen, sind offensichtlich vergeblich gewesen.

Cambodia

hat tatsächlich die schärfste denkbare Kehrtwende hingelegt.

Obwohl es die kampferprobten Soldaten des kommunistischen Vietnam

waren, die schließlich die Mörderbande des Pol Pot in den

Dschungel vertrieben, war  Cambodia

fürs erste von sozialistischen Anwandlungen geheilt, holte den

Prinzen Sihanouk aus dem Exil heim und mutierte zur

konstitutionellen Monarchie, aber der König mit seiner mehr als

schillernden politischen Vergangenheit ist nicht sonderlich

beliebt im Volk, das freilich auch über seinen despotischen

Ministerpräsidenten wenig Freundliches zu erzählen weiß. Kommt

die Rede auf Vietnam, geraten Cambodianer erneut in Rage, und am

Erzfeind Thailand lässt hier erst recht kein Mensch ein gutes

Haar. Tja, wen mögen die Leute denn eigentlich?

Cambodia

fürs erste von sozialistischen Anwandlungen geheilt, holte den

Prinzen Sihanouk aus dem Exil heim und mutierte zur

konstitutionellen Monarchie, aber der König mit seiner mehr als

schillernden politischen Vergangenheit ist nicht sonderlich

beliebt im Volk, das freilich auch über seinen despotischen

Ministerpräsidenten wenig Freundliches zu erzählen weiß. Kommt

die Rede auf Vietnam, geraten Cambodianer erneut in Rage, und am

Erzfeind Thailand lässt hier erst recht kein Mensch ein gutes

Haar. Tja, wen mögen die Leute denn eigentlich?

"Die Laoten, das ist ein gutes Volk," erfahren wir. Und die Touristen, die uns die Dollars herschaffen. Das sagte der Zeitgenosse freilich nur in Gedanken.

Während King Sihanouk, Kronprinz Ranarridh, Premier Heng Samrin und Parteiboss Hun Sen einander belauern und sich um jeden Fitzel Macht an die Gurgel gehen, dass die Fetzen fliegen, anstatt Straßen zu asphaltieren (da hilft die EU), Brücken zu bauen (das machen Japaner), Kultur zu restaurieren (das tun Polen), das Schulwesen auf Trab zu bringen (da packt Sri Lanka an) und Minen zu entschärfen (da sind UN-Truppen zu Gange), hupen sich klapprige Fahrradrikschas in Phnom Penh den Weg frei, rennen wacklige Omas beim Überqueren der Gassen um ihr Leben und kurven junge Girls auf Skootern und Knatterbüchsen um die Schlaglöcher, froh, dass sie in den allmählich vereinzelt sprießenden Büros, Hinterhofklitschen und Internet-Cafés erste Jobs finden können, ohne wie bisher ihre Haut zu Markte tragen zu müssen.

Ihren

Namen hat die Stadt übrigens von einer gewissen Frau Penh,  der

einer Legende

zufolge statt der erhofften Karpfen im Schlamm des Mekong vier

Buddha-Statuen ins Fischernetz gingen; die wurden leider auch

durch längeres Kochen nicht genießbar, machten sich aber auf

dem Hügel (heißt auf cambodianisch Phnom) am Fluss ganz

fotogen, und da stehen sie noch heute, überdacht vom Wat Phnom,

und haben das Schwimmen verlernt.

der

einer Legende

zufolge statt der erhofften Karpfen im Schlamm des Mekong vier

Buddha-Statuen ins Fischernetz gingen; die wurden leider auch

durch längeres Kochen nicht genießbar, machten sich aber auf

dem Hügel (heißt auf cambodianisch Phnom) am Fluss ganz

fotogen, und da stehen sie noch heute, überdacht vom Wat Phnom,

und haben das Schwimmen verlernt.

Beliebter als der Überlebenskünstler Sihanouk ist allerdings der Greenback. Für einen einzigen Dollar kann man sich 3900 Riel einhandeln, aber selbst das ist ein schlechtes Geschäft, denn die Riel wird man nur schwer wieder los. Sogar die "blinden" Bettler machen Gesichter wie Pitbulls, wenn sie sehen, dass man ihnen Riel in die Mütze gelegt hat. So erfüllt die cambodianische Währung nur zwei Funktionen; als Wechselgeld, wenn der Kaufbetrag keine runde Dollarsumme ergibt, und als Gehalt der Beamten und Staatsbediensteten, die entsprechend anfällig für pekuniäre Versuchungen sind.

"Diese Votivbuddhas aus Silber oder, wenn man es dicke hatte, auch aus Gold, wurden dem König verehrt, und in einem Begleitbrief deutete man an, dass man sich um ein Ministeramt oder um die Beförderung zum Hofmandarin bewerbe, und fand meist Gehör. Heute spart man sich die umständliche Buddha-Anfertigung und lässt das Geld in Dollarnoten einem hohen Regierungsbeamten zukommen. Der Effekt ist der Gleiche wie in alter Zeit....", erläutert ein kundiger Einheimischer im Palastmuseum, ohne mit der Wimper zu zucken, die tieferen Zusammenhänge zwischen Beamtengehalt und historischer Tradition.

Im

Palais Royal muss man natürlich die Silver Pagoda gesehen haben.

Die Roten Khmer, die aus Phnom Penh einen Acker zu machen

versuchten, haben den Königspalast zwar weitgehend

leergeplündert, aus politischem Kalkül danach aber unversehrt

stehen gelassen.  Wie durch ein Wunder blieb die "Silberpagode"

ebenfalls heil und sogar fast ungeplündert, obwohl sie ihren

Namen nicht ganz zu Unrecht trägt. Zwar ist es keine Pagode,

sondern die königliche Hofkapelle, also ein buddhistischer

Tempel mit zwei kostbaren Buddhafiguren, einem aus grüner Jade

und einem aus massivem Gold, dekoriert mit mehr als 9500

Diamanten. Silbern ist an dem Bau nur der Fußboden, aber der

hat's in sich. Irgendein cambodianischer König hat einst den

Gebrauch von Silbermünzen verboten; alle Silberlinge mussten

abgeliefert werden und wurden eingeschmolzen. Es kamen 5000 Kilo

Silber zusammen, die in je 1 kg schweren Kacheln nun den gesamten

Fußboden des Heiligtums decken. Und alle Touristen trampeln

barfuß auf dem massiven Silber herum, das zur Schonung freilich

an den meistbegangenen Stellen mit Matten abgedeckt ist. Der

redselige Zeitgenosse weiß auch, warum die Roten Khmer sich

nicht an den üppigen Schätzen vergriffen haben.

Wie durch ein Wunder blieb die "Silberpagode"

ebenfalls heil und sogar fast ungeplündert, obwohl sie ihren

Namen nicht ganz zu Unrecht trägt. Zwar ist es keine Pagode,

sondern die königliche Hofkapelle, also ein buddhistischer

Tempel mit zwei kostbaren Buddhafiguren, einem aus grüner Jade

und einem aus massivem Gold, dekoriert mit mehr als 9500

Diamanten. Silbern ist an dem Bau nur der Fußboden, aber der

hat's in sich. Irgendein cambodianischer König hat einst den

Gebrauch von Silbermünzen verboten; alle Silberlinge mussten

abgeliefert werden und wurden eingeschmolzen. Es kamen 5000 Kilo

Silber zusammen, die in je 1 kg schweren Kacheln nun den gesamten

Fußboden des Heiligtums decken. Und alle Touristen trampeln

barfuß auf dem massiven Silber herum, das zur Schonung freilich

an den meistbegangenen Stellen mit Matten abgedeckt ist. Der

redselige Zeitgenosse weiß auch, warum die Roten Khmer sich

nicht an den üppigen Schätzen vergriffen haben.

"Da kamen ein paar Khmer Rouge herein und wollten plündern, aber als sie die Glasvitrine aufbrachen, in der der goldene Buddha stand, machte dessen spirituelle Kraft es ihnen unmöglich, sich ihm zu nähern; und schlimmer noch, sie wurden im Tempel festgebannt und konnten nicht mehr hinaus. Nach mehreren Tagen und Nächten, als sie dem Hungertod nahe waren, beteten sie in ihrer Not um Erbarmen, woraufhin der Buddha sie entließ. Seitdem traute sich kein Räuber mehr in den Tempel."

Dass der Buddha bei dieser Gelegenheit auch Wasser in Wein verwandelt und Tote zum Leben erweckt hätte, wäre sicher nicht verwunderlich. Der Buddhismus ist in Südostasien so tief verwurzelt, dass er die Khmer Rouge wie die Pathet Lao mühelos überdauerte; selbst im sozialistischen Vietnam sagte mir ein junger Mann in einem Tempel: "Ich glaube eigentlich nicht an die Buddhas und all den Kram von Wiedergeburt und Nirwana, aber wenn ich einen Tempel aufsuche und mich vor dem Buddha verneige, fühle ich mich hinterher besser. Ich bin dann gelöst und habe innere Ruhe."

✬

Vor

acht Jahren ratterten in und um Siem Reap noch Maschinengewehre,

heute rattern da überall Baumaschinen; die Straße vom Flugplatz

in das 80.000-Einwohner-Städtchen ist von Hotels, Guesthouses

und Travel Lodges bzw. deren Baustellen gesäumt, und wo jetzt

noch Lücken mit Wiese und Brache klaffen, werden die schon

geplanten Luxushotels für Yen-und-Dollar-Besitzer in spätestens

5 Jahren fertig sein. Sogar die Affen, die im Umkreis stets

hungriger Dschungelkämpfer schwere Zeiten durchlebt und

zeitweilig klugerweise die Gegend gemieden hatten, sind wieder da

und harren der anschwellenden Ströme wohlgenährter Touristen

mit überflüssigem Proviant im Beutel, die im Anflug schon die

graubraunen Sprenkel der Steinberge zahlreicher Tempelruinen im

Urwaldgrün erkennen können.

Die

Könige, die hier im Mittelalter ihre Residenzen hatten, bauten

nur für die unsterblichen Götter in dauerhaftem Stein; ihre

eigenen Paläste und die Appartements der Werktätigen waren aus

Holz genagelt und sind heute ebenso restlos verschwunden wie ihre

einstigen Bewohner. Wie man aus den erhaltenen Reliefs der

steinernen Tempelruinen leicht ersehen kann, war das Khmer-Volk

schon vor einem Jahrtausend mit Schweinezucht und Fischfang nicht

ausgelastet, sondern suchte und fand Streit mit den

Nachbarvölkern, bis die Thais diese Bande lästiger Raufbolde im

16.Jh. endlich ostwärts vertreiben und sich die Westhälfte des

geschlagenen Reichs einverleiben konnten. Zurück blieben einige

Dutzende buddhistischer Mönche aus Thailand, die das heute

Angkor Wat genannte Heiligtum zu einem buddhistischen Tempel

machten und dadurch bis in jüngste Zeit vor dem Verfall

bewahrten, und die Würgefeigen, die alle anderen verlassenen

Gebäude in Zeitlupe aus den Angeln hoben und in historische

Steinbrüche verwandelten. Da rollen heute Landrover und

Kleinbusse vor und spucken weißhäutige, moskitozerstochene und

kameraklickende Ausländer aus. Zwanzig bis dreißig Minuten Zeit

haben die Postkartenverkäufer, Seidentüchelkinder, amputierten

Minenopfer, Colabudenbesitzer und Souvenirfritzen, die jede

Sehenswürdigkeit umlagern, um aus den Besuchern den begehrten

Wohlstandsdünger namens US-Dollars herauszukitzeln.

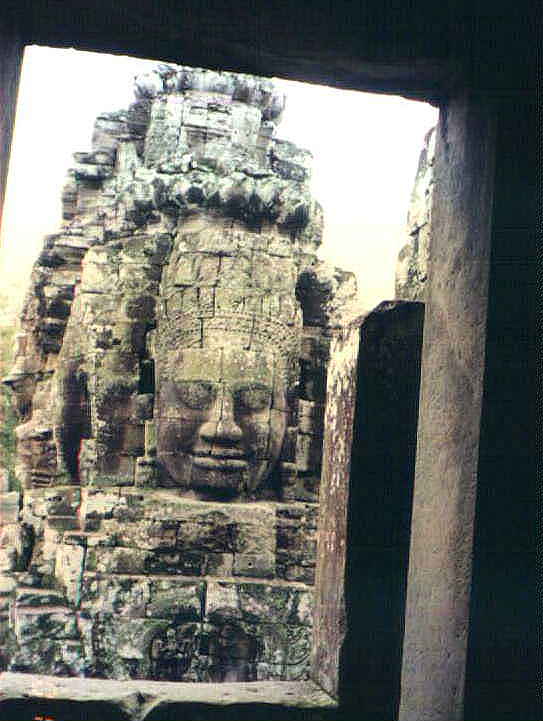

Wie alle anderen Touristen klettern auch wir zwischen den 49 steinernen Türmen des Bayon herum, an dessen sämtlichen Wänden, Ecken und Seiten aller Himmelrichtungen die lächelnden Gesichter von Avalokitesvaras eingemeißelt sind, so dass man, wo man auch geht und steht, von den allgegenwärtigen Smileys angegrinst wird. Das asiatische Berufslächeln ist offenbar schon im Mittelalter erfunden worden. Nebenan steht ein anderer Steinhaufen namens Phimeanakas, den der König weiland Abend für Abend erklimmen musste, denn oben wohnte eine sexdurstige Lindwürmin und drohte, das Reich plattzumachen, wenn der King sie nicht beglücken oder bei der nächtlichen Gymnastik versagen sollte. Selbst Könige haben indes mitunter tote Hose, und so nahm das Unheil seinen Lauf: Um sich der lüsternen Gottheit zu entledigen, löste König Jayavarman V das Problem auf die cambodianische Art, aber das Drachenblut, das dem geköpften Lustdrachen entspritzte, hatte eine toxische Wirkung; der cambodianische Siegfried wurde nicht unverwundbar (und später gemeuchelt), sondern handelte sich schnöderweise die Lepra ein.

Ich beschließe, in Zukunft, falls ich einer Drächin begegnen und zum Sex aufgefordert werden sollte, ein gewisses Misstrauen walten zu lassen.

Im

Banteay Sdei winden sich vollbusige Tänzerinnen verführerisch

um die Säulen der Haupthalle, damit die ordentlich erigiert

bleiben und nicht auch noch

einstürzen wie das Dach, und haben ein steinernes Lächeln auf den

Lippen. Das würde ihnen wohl vergehen, wenn sie im Ta Prohm

wohnten, denn dort sind die Dächer zwar noch vorhanden, werden

aber soeben von Kapoke-Wurzeln geknackt. Nicht dass man es

knacken hörte, denn die Würgefeigen lassen sich Zeit beim

Verschlingen der steinigen Kultur, gehen aber beim Steinebeißen

so gründlich und effektiv vor, dass man sie für die

Stadtsanierung engagieren möchte, wenn sie nur einen Zahn (der

Zeit) zulegen wollten.

Das würde ihnen wohl vergehen, wenn sie im Ta Prohm

wohnten, denn dort sind die Dächer zwar noch vorhanden, werden

aber soeben von Kapoke-Wurzeln geknackt. Nicht dass man es

knacken hörte, denn die Würgefeigen lassen sich Zeit beim

Verschlingen der steinigen Kultur, gehen aber beim Steinebeißen

so gründlich und effektiv vor, dass man sie für die

Stadtsanierung engagieren möchte, wenn sie nur einen Zahn (der

Zeit) zulegen wollten.

Schon wieder lächelt's uns vor der Nase herum, aber diesmal ist es keine versteinerte Apsara, sondern ein schwarzhaariges Mädchen mit dunkelbraunen Mandelaugen. Was sie will, ist klar, alles kostet einen Dollar. Ob T-Shirt oder Postkarten-Set, cold drink oder Plastikbuddhas, Guidebooks oder Indochina-Seide. Sie sind wirklich Profi-Lächler und würden bei einer Lächeliade alle Medaillen abräumen, so unwiderstehlich sind sie. Vielleicht waren es ja auch die klitzekleinen Schweißtröpfchen auf ihrem breiten Nasenrücken, die mich dazu bewegten, die Ansichtskarten bei ihr und nicht im Hotel zu kaufen, wo die Qualität genau so mies ist. Man soll ja sein Geld lieber direkt dem Volke zukommen lassen und nicht da ausgeben, wo sich die Dollars ohnehin bündeln.

Am Ta Keo hängte sich ein Geschwisterpaar an uns, der 8jährige Bub an Ka, und das 12jährige Mädchen an mich. Und dann vergaßen sie, dass sie uns zu eisgekühlter Limonade verführen sollten, denn wir kamen ins Gespräch miteinander. Diese Kids sind nämlich unglaublich clever; sie sprechen ein halbes Dutzend Sprachen, alles von Touristen aufgeschnappt, aber idiomatisch und lexikalisch einwandfrei. Und wenn sie ein Wort auf Englisch nicht wissen, schieben sie es auf Französisch rein, oder wahlweise auch auf Deutsch, Italienisch oder Japanisch; professionelle Reiseführer würden blass vor Neid, wenn sie das hörten. Zusammen kletterten wir die 95 Stufen auf die Tempelruine rauf, machten oben Pause und Witze, aßen ein paar Bananenblüten und Gebäck, das uns seit dem Frühstücksbuffet im Hotel treu begleitet hatte, und hörten uns an, was die Kinder in entlegener cambodianischer Provinz zu erzählen wussten. Erst als wir wieder unten waren, fiel ihnen ein, dass sie sich eigentlich zum Geldverdienen auf uns gestürzt hatten, aber da wir unsere Drinks mit dabei hatten, bekamen sie je einen Dollar ohne Gegenleistung und rannten damit freudestrahlend zu Mamas Stand. "Ohne Gegenleistung" ist allerdings nicht der richtige Ausdruck. So nette Gesellschaft für nur einen Dollar, das ist doch ein Sonderangebot!

Sonnenuntergang

am Angkor Wat.... Cambodianer sind romantischer als Novalis. Denn

was ich für ein Volksfest, einen Umsturzversuch oder zumindest

den nahenden Anpfiff eines Fußball-Endspiels hielt, jene

Kavalkade von Knattermännern mit bis zu vier Personen auf den zwei

Sitzen, der Volksauflauf und die Staubwolken, die in der

tiefstehenden Abendsonne glittern, das gilt dem Sunset-Erlebnis

an historischer Stätte, und Touristen sind hier deutlich in  der

Minderzahl. Auf der Wies'n vor der Ruine, die im Abendrot zu

leuchten scheint, wird gegrillt und gepicknickt, Federball

gespielt und, etwas abseits und nach Sonnenuntergang, inbrünstig

geknutscht, ich glaub, ich steh im Dschungel. Das soll Cambodia

sein, das Land der Killing fields, wo Räuber und Guerrilleros

lauern und der Wald voller Minen steckt? Aber keines der

Pärchen, die sich im Dämmerlicht in die Büsche schlagen, kommt

mit Donnerknall zurückgeflogen, hier ploppen allenfalls Korken

oder ein frisierter Mopedauspuff.

der

Minderzahl. Auf der Wies'n vor der Ruine, die im Abendrot zu

leuchten scheint, wird gegrillt und gepicknickt, Federball

gespielt und, etwas abseits und nach Sonnenuntergang, inbrünstig

geknutscht, ich glaub, ich steh im Dschungel. Das soll Cambodia

sein, das Land der Killing fields, wo Räuber und Guerrilleros

lauern und der Wald voller Minen steckt? Aber keines der

Pärchen, die sich im Dämmerlicht in die Büsche schlagen, kommt

mit Donnerknall zurückgeflogen, hier ploppen allenfalls Korken

oder ein frisierter Mopedauspuff.

Dass die Jungs ihre Mädels so fest halten, hat freilich gute Gründe. In Phnom Penh kostet eine Braut 3000 US $; wer die nicht berappen kann, muss ledig bleiben, weder Schwiegervater noch Braut werden ihn akzeptieren. Auf dem Lande begnügen sie sich mit der Hälfte des Preises, aber da muss sich ein Junge schon ranhalten, um all die Penunzen, die ihn so liebenswert machen, anzuhäufen. Und wenn er nicht klotzt, schnappt ihm ein anderer die Holde vor der Nase weg. Liebe und Romantik sind zwar ganz schön, aber nicht allzu nahrhaft.

"Ein

amerikanisches Gehalt, eine japanische Frau, ein chinesischer

Koch und ein deutsches Auto, das ist alles, was man zum Glück

auf Erden benötigt," seufzt uns ein Cambodianer vor, dessen

Mädel zu einem reicheren Rivalen entlaufen ist. Er weiß auch,

wie die Hölle auf Erden beschaffen ist: "Ein russisches

Gehalt, eine amerikanische Frau, ein englischer Koch und ein

chinesisches Auto."

Aber

zurück zum Angkor Wat. Das war, so wie der Potala-Palast in

Tibet, eines meiner Traum-Reiseziele, und heute stehen wir davor.

Und steigen drin rum, zusammen mit Myriaden anderer Gaffer aus

aller Welt. Zum Glück ist der Bau groß genug, um sich nicht

gegenseitig auf den Füßen stehen zu müssen, und dank der guten

Erhaltung - alle Dächer und Türme sind komplett - gibt es  unendlich

viel zu sehen, denn das Bauwerk ist über und über mit Reliefs

und Skulpturen geziert. Am eindrucksvollsten sind die Haarmoden

der barbusigen Apsaras, da müssen vor Zeiten echte

Star-Coiffeure am Werk gewesen sein. Sie erinnern mich an die

langhaarigen Tänzerinnen, die abends in der Hotel-Lobby,

allerdings nicht oben ohne, sondern in Landestracht für die

ausländischen Dinnergäste musizieren, tanzen und ..... lächeln.

unendlich

viel zu sehen, denn das Bauwerk ist über und über mit Reliefs

und Skulpturen geziert. Am eindrucksvollsten sind die Haarmoden

der barbusigen Apsaras, da müssen vor Zeiten echte

Star-Coiffeure am Werk gewesen sein. Sie erinnern mich an die

langhaarigen Tänzerinnen, die abends in der Hotel-Lobby,

allerdings nicht oben ohne, sondern in Landestracht für die

ausländischen Dinnergäste musizieren, tanzen und ..... lächeln.

Wie

Banteay Samre aussieht, wissen wir nur aus dem Guidebook. Wir

versuchten zwar, hinzukommen, aber der Regen in der Nacht, der

erst um neun am Morgen aufgehört hatte, zwang uns nach dem

vierten durchplantschten  Tümpel zur

Umkehr, nachdem uns dankenswerterweise die Dorfjugend aus den

umliegenden Hütten, bis zum Nabel im Schlamm rutschend, die

Karre aus dem Dreck gezogen hatte. Just hier war, das sei nur

angemerkt, vor wenigen Jahren noch ein letzter Khmer

Rouge-Stronghold, aber der dreibeinige Hund, der uns

nachkläffte, sah mir weniger nach Kriegsveteran, sondern eher

nach Straßenverkehrsopfer aus.

Tümpel zur

Umkehr, nachdem uns dankenswerterweise die Dorfjugend aus den

umliegenden Hütten, bis zum Nabel im Schlamm rutschend, die

Karre aus dem Dreck gezogen hatte. Just hier war, das sei nur

angemerkt, vor wenigen Jahren noch ein letzter Khmer

Rouge-Stronghold, aber der dreibeinige Hund, der uns

nachkläffte, sah mir weniger nach Kriegsveteran, sondern eher

nach Straßenverkehrsopfer aus.

Auf

das Wetter ist in der Regenzeit Verlass: Regen von 16 Uhr bis 9

Uhr, dann trüb oder sonnig, aber trocken. Und heiß.

Erstaunlicherweise sind die Mosquitos, die sich in diesem

Saunaklima pudelwohl fühlen müssten, tagsüber zu  faul zum

Suckeln. Da kann man in Ruhe über die Trümmer der

hinduistischen Heiligtümer klettern, im Schatten eines

Stein-Elefanten Siesta halten, im Angesicht von Garudas, jenen

gewölbestemmenden Kraftmeiern, Postkarten schreiben, über

stilles Dschungelgrün meditieren, sich in weitläufigen

Irrgärten wie dem Preah Khan verlaufen, die vier zu Stein

geronnenen Ströme Mekong, Brahmaputra, Yangtse und Ganges im

"Tempel der geringelten Schlange" (Prasat Neak Pean)

besuchen, und benötigt dabei fast eine Woche, um wenigstens

einen Überblick über all die verrottende Khmer-Tempelei zu

bekommen. Gleichzeitig kriegt man auch cambodianisches Landleben

ins Visier, wo die Leute in Hängematten schaukeln, die Häuser

auf Stelzen im Wasser stehen und die Kinder zwischen Seerosen und

Enten baden oder geduldigen Wasserbüffeln auf den Buckel

klettern. Die Setzlinge für den Reis, der zwei Ernten pro Jahr

bringt, werden zwischen Lotosblumen eingepflanzt und wachsen

herbidzidfrei heran. Das Wasser mag zwar schlammigbraun sein,

aber es ist nicht mit Chemie und Altöl gewürzt und stinkt auch

nicht. Krebse wohnen drin, Hunde und Hühner spritzen durch die

Brühe, die weite Landstriche bedeckt, Frösche quaken, Reiher

faul zum

Suckeln. Da kann man in Ruhe über die Trümmer der

hinduistischen Heiligtümer klettern, im Schatten eines

Stein-Elefanten Siesta halten, im Angesicht von Garudas, jenen

gewölbestemmenden Kraftmeiern, Postkarten schreiben, über

stilles Dschungelgrün meditieren, sich in weitläufigen

Irrgärten wie dem Preah Khan verlaufen, die vier zu Stein

geronnenen Ströme Mekong, Brahmaputra, Yangtse und Ganges im

"Tempel der geringelten Schlange" (Prasat Neak Pean)

besuchen, und benötigt dabei fast eine Woche, um wenigstens

einen Überblick über all die verrottende Khmer-Tempelei zu

bekommen. Gleichzeitig kriegt man auch cambodianisches Landleben

ins Visier, wo die Leute in Hängematten schaukeln, die Häuser

auf Stelzen im Wasser stehen und die Kinder zwischen Seerosen und

Enten baden oder geduldigen Wasserbüffeln auf den Buckel

klettern. Die Setzlinge für den Reis, der zwei Ernten pro Jahr

bringt, werden zwischen Lotosblumen eingepflanzt und wachsen

herbidzidfrei heran. Das Wasser mag zwar schlammigbraun sein,

aber es ist nicht mit Chemie und Altöl gewürzt und stinkt auch

nicht. Krebse wohnen drin, Hunde und Hühner spritzen durch die

Brühe, die weite Landstriche bedeckt, Frösche quaken, Reiher  staken,

Palmen, Mango-, Jackfruit- und Papayabäume spiegeln sich in der

Flut, mit der sich die Leute hier arrangiert haben. Wenn das

halbe Jahr Regenzeit vorbei ist, folgt ab Oktober die trockene

Jahreszeit, in der kein Tropfen mehr fällt und alles

knarztrocken wird.

staken,

Palmen, Mango-, Jackfruit- und Papayabäume spiegeln sich in der

Flut, mit der sich die Leute hier arrangiert haben. Wenn das

halbe Jahr Regenzeit vorbei ist, folgt ab Oktober die trockene

Jahreszeit, in der kein Tropfen mehr fällt und alles

knarztrocken wird.

Pflatsch, sagt es vernehmlich neben mir und reißt mich aus den Betrachtungen, die ich auf einer Parkbank im Zentrum von Siem Reap vis-à-vis des kolonialen Grand Hotel d'Angkor über dessen Preise angestellt hatte. Da kostet die Übernachtung nämlich 350 US $, und wenn ich so viel Geld zum Fenster hinauszuwerfen hätte, würde ich dafür lieber 350 Kindern je einen Dollar geben. Bei einer Woche Aufenthalt wären das 2.450 dankbare Kinder, und in einem Monat....... Also, just im angestrengten Rechnen zur Lösung dieses mathematischen Problems plumpste neben mir die Fledermaus aus dem Geäst des alten Parkbaumes ins Gras, jappte und flatterte noch ein wenig, ins grelle Mittagslicht blinzelnd, bevor sie in die ewigen Jagdgründe einging. War das Vieh zu doof, sich richtig festzukrallen, an Völle, Aids oder Ebola krepiert oder einfach altersschwach gewesen? Es gibt Fragen, auf die auch das kluge Guidebook keine Antwort weiß.

Mit dem Schiff kann man in der Regenzeit über den Tonle Sap, den größten See von Südostasien, von Siem Reap bis nach Phnom Penh fahren. Gegen Ende der Trockenzeit schnurrt er allerdings auf weniger als halbe Größe zusammen. Auf dem Wasser lebt ein ganzes Volk von Hausbootleuten, die Fische fangen, Krebse züchten oder Fischpaste herstellen. Die meisten von ihnen sind Flüchtlinge aus dem vietnamesischen Mekong-Delta, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Ihre Kinder paddeln zum Schulboot, das mit den Hausbooten je nach Wasserstand und Fischgründen kreuz und quer über den See zigeunert.

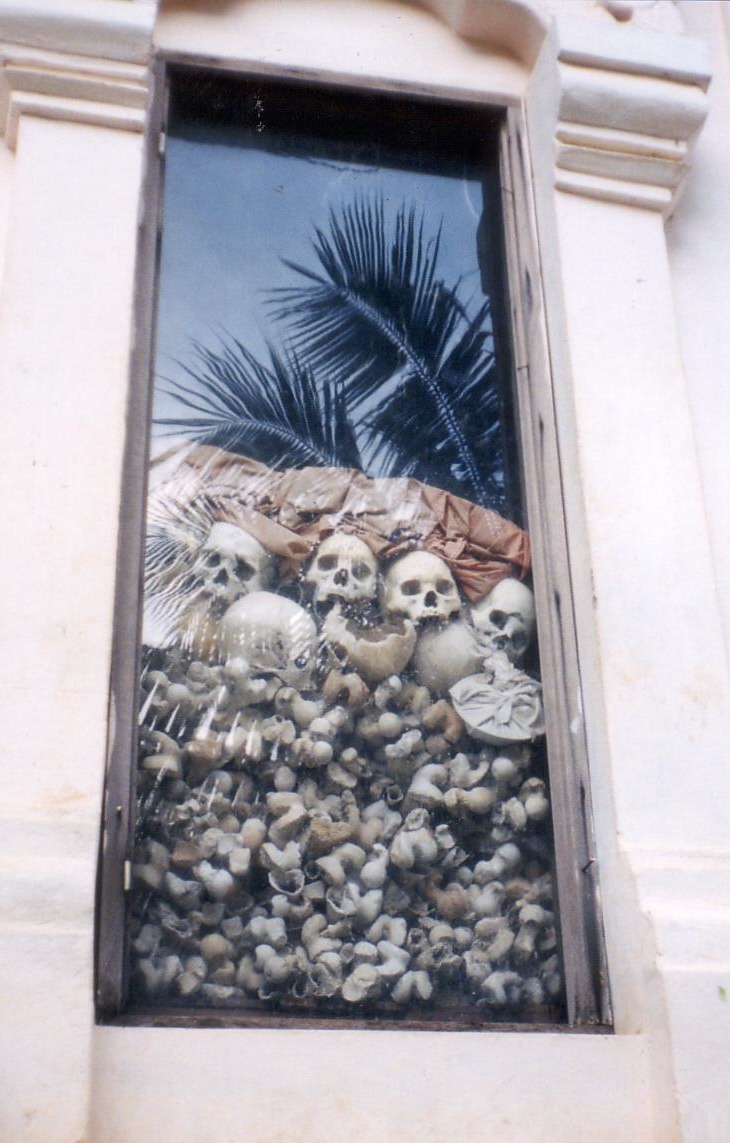

Bevor wir Cambodia verlassen, wollten wir auch einen Blick auf die jüngste Vergangenheit werfen. Es soll auch hier eine Schädelstätte geben, wie man sie oft auf Pressefotos sieht. Als wir uns nach dem "killing field" erkundigten, wie solche Golgathas hier genannt werden, bekamen wir die denkwürdige Antwort:

"Welches killing field? Cambodia ist voll von killing fields..."

Auf einem Tempelgelände, knapp 2 km von Angkor Wat, abseits der touristischen Chaussee, steht der Schrein mit den Glaswänden, randvoll gefüllt mit Schädeln und Knochen erschlagener Menschen. Kinder, Greise, junge Mädchen, Ärzte, Grundbesitzer, schwangere Frauen....., wahllos mit Beilen und Spaten verhackstückt. Das muss die Zeit gewesen sein, in der das Lächeln der Apsaras versteinerte.

Bei diesem Golgatha denke ich unwillkürlich an die bildhübschen Tanzmädchen im Hotel, an die Kinder, die mit uns auf dem Ta Keo herumgeklettert sind, an die Liebespaare hinter dem Angkor Wat, an die Dorfjungs, die uns für ein Dankeschön die Karre aus dem Dreck gezogen haben, an das Postkarten-Mädel mit den Schweißperlchen auf der Nase, und an alle die freundlichen Leute, die bescheiden die Hände zusammenlegen und sich tief verneigen, wenn wir "awkun" (danke) sagen. Dabei kriecht mir ein nur selten verspürtes Gefühl durchs Gedärm, eine Mischung aus Übelkeit, Traurigkeit, Wut und Hilflosigkeit, ein Unwohlsein, das nicht zu beschreiben ist. Ich sage nur laut "Scheiße", und das will was heißen, da dieses Wort eigentlich nicht zu meinem aktiven Wortschatz zählt. Es rutschte mir einfach so heraus.

Aber was sonst kann man schon tun oder sagen?