SCHMETTERLINGSORCHIDEE MARIPOSA, CUBAS NATIONALBLUME

SCHMETTERLINGSORCHIDEE MARIPOSA, CUBAS NATIONALBLUME

|

Mit auf Stadtrundfahrt waren auch vier lustige junge Mädels aus Guayaquil im Süden von Ecuador, die im selben Hotel wohnen wie wir. Die Empörung über den Fischsalat beim Frühstücksbuffet, der nun schon den vierten Tag hintereinander aufgefahren wird und längst keinen Hautgout mehr hat, sondern im Verlauf seines Verwesungsprozesses mittlerweile stärker stinkt als der Käse, bringt uns ins Gespräch miteinander; und der Gesprächsstoff geht uns nicht aus, denn sie haben mindestens ebenso viele Fragen über Japón und Alemania auf Lager wie wir über Ecuador. Auch dort kommt man nicht allzu leicht an Dollars heran, und selbst betuchte Leute, zu denen unsere vier Bekannten zweifellos zählen, können sich Urlaubsflüge nur zu preisgünstigen Ländern leisten, und da steht Cuba mit an erster Stelle. Touristen aus englischsprachigen Ländern sieht man auf Cuba ziemlich selten; stattdessen wimmelt es vor Spaniern, Mexicanern, Südamerikanern, Franzosen und den unvermeidlichen Deutschen, die vermutlich auch in Timbuktu, am Nordpol und auf dem Mond nach Bier, Badestrand und Bildzeitung suchen. Das Hotelfrühstück hat auch gute Seiten: Obst scheint hier billig zu sein, denn wer die toten Fische verschmäht, kann sich stattdessen an Bergen von Ananas, Bananas und Papayas sattfressen, dazu Guayavas (bei uns heißen die abgekürzt Guavas), Pampelmusen, Wassermelonen und leckeres Gebäck probieren. Aus dem Kran mit der Aufschrift TropiCola spudelt Bitzelwasser, was mir hochwillkommen ist, doch leider versiegte der Quell bereits am Morgen des dritten Tages. Da

wir die

Hotelküche voller Misstrauen als eine Art

Staphylokokken-Biotop

betrachten, gehen wir an täglich wechselnden Orten

auswärts

speisen und fahren damit sehr gut. Ich hätte nie geglaubt,

dass

man in La Habana auf eine solche Fülle ausgezeichneter

Restaurants

stoßen würde, deren Preise, natürlich nur

in Dollars, nur etwa

30% bis 40% dessen betragen, was man uns in Jamaica für

weitaus

lumpigere Gerichte abgeknöpft hat. Ein rustikales Gasthaus (El

Conejito) mit Konzertflügel und Weinregalen im

geräumigen

Gästeraum, das auf Karnickel-Menüs spezialisiert ist? Ein

Meeresziefer-Tempel, der Hummer für 17,50 $ auftischt? Ein

luschiges Gartenrestaurant (Mina) mit Springbrunnen und

freilaufenden Pfauen im Atrium, wo dem Gast zur

Begrüßung ein

Glas Guarapo aufgetischt wird? In La Habana findet man das. |

CUBANITAS

|

Frei

sind wir

auch. Auf Cuba kann man sich tatsächlich überall

ungehindert

bewegen, solange man nicht über Kasernenhöfe

spaziert. Gegen

solche Besuche sind freilich alle Militärs der Welt

allergisch.

Man kann sich sogar ein Auto mieten und herumfahren, wo immer man

mag, und genau das haben wir auch im Sinn. Die Autovermieter

kommen jedoch durch den unerwartet massenhaft ins Land flutenden

Touristenstrom mit ihren Karossen nicht nach, und vergeblich

sprechen wir bei allen einschlägigen Agenturen vor. Endlich

treffen wir ein französisches Ehepaar, das gerade seine

Karre

zurückbringt, aber die Gattin, die neben uns sitzt,

während ihr

Mann die Formalitäten erledigt, ist so liebenswürdig,

uns

aufzuklären:

"Um

Gottes

Willen, mieten Sie hier keinen Wagen! Wir haben alle 25 km einen

Plattfuß gehabt, der Tankverschluss fehlte, der Tacho war

defekt

und das Öl tropfte leise, aber stetig..."

Wir

sagen der

Dame unseren herzlichsten Dank und buchen bei Havanatours

Busfahrten zu den nächsten Reisezielen. |

|

Die gewaltigsten

Ungetüme, die sich durch Habana schlängeln,

heißen Camellos

und befördern die Cubaner unermüdlich zum

Arbeitsplatz oder zum

Karneval und wieder zurück. Es sind Sattelschlepper, auf denen

ein riesiger Fahrgastwagen mit Kamelhöcker aufliegt. Dieses

Massentransportmittel ist cubanischer Eigenbau, und die Cubaner

sind mächtig stolz auf ihre Camellos.

|

CUBANISCHES KAMEL

|

An der Haltestelle fragt jeder Neuankömmling "¿último?" (wer ist der letzte?), merkt sich seinen Vordermann und sucht sich dann einen schattigen Platz auf der nahen Wiese. Naht ein Bus, hört man das Dieselgrollen schon von weitem, und wie von Zauberhand gefügt bildet sich eine disziplinierte Reihe, indem sich jeder hinter denjenigen einreiht, der sich zuvor als "último" geoutet hatte. Man fragt am besten einen Passanten, welcher Bus wohin fährt und wo die Haltestelle ist, und wenn der Mensch so nett ist, dich bis zur Station zu geleiten, drückst du ihm einen Dollar in die Pfote, da freut er sich ein Loch in die Mütze. Kommt der Schaffner und will 40 Centavos pro Person kassieren. Ich geb ihm eine US-Münze zu 25 Cents, Pesos und Centavos hab ich keine. Flink lässt der Bursche die Münze in die Hosentasche gleiten, gibt uns zwei Fahrscheine und hofft, dass wir nicht merken, dass uns - auch nach offiziellem Kurs - eine Menge Wechselgeld zusteht. Aber was soll ich mit den cubanischen Alu-Centavos? Ich lasse ihm seinen Gewinn, auch wenn wir im proppevollen Bus nicht mal Aussicht auf Sitzplätze für unsere Valuta haben. |

|

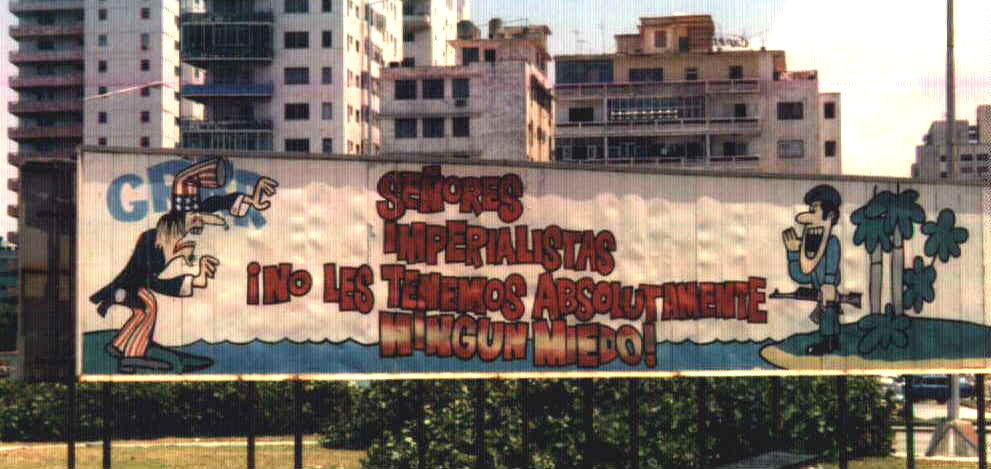

"Señores imperialistas, ¡no les tenemos absolutamente ningun miedo! = Ihr imperialistischen Herrschaften, vor euch haben wir absolut keinen Bammel!" Sprüche dieser Art zieren hier und da Straßenkreuzungen in Habana, aber von harter kommunistischer Propaganda ist auf Cuba wenig zu sehen. Castro setzt mehr auf seine wirklichen Errungenschaften als auf plumpe, leicht durchschaubare Propagandaparolen. "50 mil niños mueren cada día de enfermedades curables - ninguno es cubano. = Fünfzigtausend Kinder sterben Tag für Tag an heilbaren Krankheiten - keines davon ist aus Cuba", sagt beispielsweise ein anderes Plakat. Die cubanische Armut unterscheidet sich nicht sonderlich von der Armut anderer, auf kapitalistische Rezepte setzende Drittweltländer. Dort geht es nur der Oberschicht besser, die Armen leben hingegen noch elender als die Cubaner. Hier sind immerhin Bildung und ärztliche Versorgung für jedermann kostenlos, weshalb die Sterblichkeitsrate unter cubanischen Kindern wohl tatsächlich niedriger liegen dürfte als in Haïti oder Guatemala. In jedem Wohnviertel muss sich ein Arzt niederlassen und seine Praxis betreiben, und selbst im parkähnlichen Villenviertel Vedado (vedado bedeutet "verboten", denn das Viertel war einst off limits für den gemeinen Pöbel) wohnt heutzutage, wie man uns nachdrücklich versichert, "das Volk", wer immer das sein mag. Nach Proletariat sehen die Traumvillen mit ihren Schnörkeln, Balustraden und Verandas jedenfalls nicht aus. Einige der frisch renovierten Anwesen sind als Botschaftsgebäude kenntlich gemacht, an einem anderen Haus prangt ein Schild "Unión de escritores y artistas" (Verband der Schriftsteller und Künstler), und im schattigen Garten sitzen junge Leute unter Hibiskusbüschen und lauschen emsig mitschreibend der Vorlesung eines bärtigen Gelehrten. |

|

Eigentlich

war

es das Guidebook für Jamaica, das uns zu dem Trip nach Cuba

animiert hatte; dass der Autor, ein eingefleischter Jamaica-Fan,

freimütig zugibt, dass Cuba "garantiert zehnmal so

amüsant

und interessant ist wie Jamaica", hat uns überrascht. Mit

sozialistischer Mangelwirtschaft und schlappem Service hatten wir

schon in anderen Ländern unliebsame Bekanntschaft geschlossen

und beäugten Cuba deshalb eher misstrauisch als interessiert

auf

der Landkarte. Inzwischen sind aber sogar wir Gruftis

dermaßen

in den Sog von La Habana geraten, dass wir wie die Einheimischen am

Nachmittag Siesta halten, um das Nachtleben in vollen Zügen

genießen zu können.

Im Salón rojo ist

Cabaret, fängt um 22

Uhr an und endet um 4 Uhr früh. Cabaret heißt Disco

bis um halb

eins, und dann beginnt eine heiße cubanische Show auf der

Bühne, halb Moulin rouge, halb Varieté, mit viel

Salsa und gut

gebauten Señoritas, und das für 5 $ Eintritt, dazu

ein Getränk

für 2,50 $, aber da kann man die ganze Nacht lang dran

nuckeln,

wenn man geizig ist, ohne dass man zum Nachfüllen

gedrängt

wird. Und beim Verlassen des Etablissements in den frühen

Morgenstunden sind die Straßen belebt, die Cafés

überfüllt,

die Busse fahren ebenso wie am Tage - muss denn hier keiner am

Morgen ins Büro, produzieren die Fabriken ihre Traktoren denn

ohne fleißige Arbeiter?

|

CUBANISCHES NACHTLEBEN FÜR TOURISTEN

|

Noch besser angelegt

sind 5 $ Eintritt in dem Jazzkeller LA ZORRA Y EL CUERVO, wo

man beinahe vergisst, dass man in Cuba ist. Die Bude ist genauso

verqualmt und bekifft wie die entsprechenden Szenecafés in

Kreuzberg, die Besucher sind ebenso jung und zahlreich wie in

Schwabing, nur dass hier die Umgangssprache Spanisch ist. Im

Scheinwerferlicht in einer Ecke eine kleine Bühne, und

lässige

Jungs, ihrem Aussehen und Alter nach wohl Studenten, greifen sich

ihre Gerätschaft und fetzen cubanischen Jazz runter, bis sie

schweißgebadet sind und ihr Horn einem Kollegen

weiterreichen,

der seinen Cocktail stehen lässt, auf die Bühne

hüpft und

gleich das nächste Solo bläst. Der Pianist, ein

bleiches

Jüngelchen mit dicker Stadtneurotiker-Brille, spielt seinen

Part einhändig; den Kopf hat er dabei nach

rückwärts gedreht

und flirtet während des Spielens mit der Señorita

vom

Nachbartisch. Ihm folgt ein schwarzer Pianist, der den Kasten

derart durchquirlt, dass wir meinen, gleich müsste der Deckel

wegfliegen.

Just da kommt ein anderer beleibter Schwarzer zur

Tür herein. Beifall brandet auf. Der Pianist macht dem

offenbar

prominenten Neuankömmling ehrerbietig Platz, und der hockt

sich

vorsichtig, damit der Hocker nicht bricht, an die Klimperkiste,

fasst den Flügel mit seinen Pranken, als sei er eine

Ziehharmonika, und holt nicht nur virtuos, nein, geradezu

akrobatisch, so unfassbare Sequenzen aus dem Ding, dass Chopin

und Liszt, hätten sie das gehört, bleich aus dem

Lokal

geschlichen wären und den Beruf gewechselt hätten.

Wie besoffen

von dem musikalischen Schmaus, mehr als vom Alkohol, fragen wir

uns auf dem Rückweg ins Hotel gegen 4 Uhr morgens in der

Menschenmenge erneut, wann die Bewohner von La Habana eigentlich

schlafen gehen.

|

JAZZ IN LA ZORRA Y EL CUERVO

|

Die

Zapata-Halbinsel bildet das rechte Hinterbein des

"Krokodils", wie die Cubaner ihre langgestreckte Insel

nennen, und ist über die schnurgerade und leere, sechs- bis

achtspurige Autobahn in knapp zwei Stunden flotter Fahrt zu

erreichen. Flotte Fahrt - das gilt nur für unseren brandneuen

Daimler-Bus von Havanatours. Hier und da schleichen Oldtimer mit

30 bis 50 Sachen über den Asphalt, und fast ebenso viele

Wagen,

wie auf der Piste rollen, stehen schnaufend am Rand derselben,

während die Insassen ölverschmiert mit

Schraubenschlüsseln,

Hämmern, Ölkanistern, Zangen und Luftpumpen ihrem

rollenden

Methusalem wieder auf die Pneus zu helfen suchen.

An Ein- und

Ausfahrten stehen "damas amarillas", die "gelben

Damen" mit warngelben Leibchen um die Brust, die alle

nicht-privaten Fahrzeuge anhalten und auf freie Plätze

kontrollieren dürfen. Wie uns ein Cubaner erklärt,

müssen alle

Dienstfahrzeuge dem Volke dienen, indem sie Leute, die selbst

nicht motorisiert sind, mitfahren lassen. Ob Postauto,

Militärjeep oder Ambulanz, alle sind den "damas

amarillas" untertan.

|

|

Bis

Guamá

schweift der Blick über Obst- und, natürlich,

Zuckerrohrplantagen, doch Cuba ist nur der

drittgrößte

Rohrzuckerproduzent der Welt, nach Indien und Pakistan. An der Bahía

de los

cochinos,

der berühmten Schweinebucht in der Provinz Matanzas, sieht man

weder Invasoren noch sonstige Schweine, nur ein Denkmal für

die

Genossen, die bei dem dilettantischen Überfall der Gringos ums

Leben gekommen sind. Nahebei werden Krokodile gezüchtet, aber

die Viecher sind allesamt in einem weitläufig

eingezäunten

Naturpark eingeschlossen und werden wohl erst rausgelassen, wenn

der nächste Invasionsversuch stattfindet.

|

AN DER SCHWEINEBUCHT FÜHLEN SICH AUCH KROKODILE SAUWOHL

|

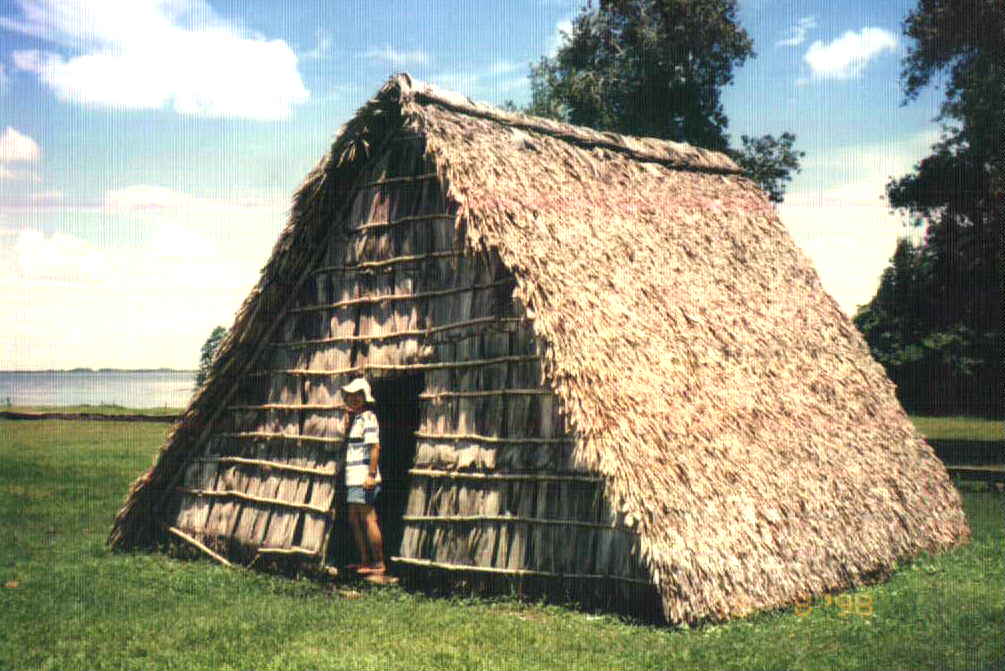

Die Iguanas sind erstaunlich dankbar für die trockenen Brotreste vom Frühstücksbuffet, und sogar junge, nur armlange Krokodile vergessen ihre sozialistische Lethargie für einen Kanten altbackenes Weißbrot. Über Kanäle tuckern wir per Boot durch die Sümpfe zu einer hübschen insularen Parklandschaft, in der Chalets für Hochzeitsreisende aus aller Welt leerstehen, weil die Russen jetzt allesamt in Paris und St. Moritz honeymoonen. Runde Brücken wie in Japan führen von Inselchen zu Inselchen; Wiesen, Blumenbeete und blühende Bäume werden von Kolibris umschwirrt, und neben echten Schmetterlingen trifft man auch auf solche, die nur ihrem Namen nach Mariposas sind: Es sind jene allerorts weißblühenden Orchideen, Cubas Nationalblumen. Auf

der letzten

Insel steht ein Schilfhüttendorf, eine rekonstruierte Siedlung

der Taína, der Ureinwohner Cubas, die jedoch die

columbianischen

Visiten nur um wenige Jahrzehnte überlebt haben. Mit

Verwunderung vernehmen wir daher, dass deren Rituale zur

Begrüßung von Touristen bis heute

überliefert sein sollen. In

der Hütte des Kaziken wird das Misstrauen bestätigt:

Das

wichtigste Gerät beim Taína-Ritual ist

nämlich der Teller, mit

dem die Dollar-Spenden eingesammelt werden.

|

DIE LETZTE DER TAÍNAS?