|

"Im Gepäckraum brennt's !", quiekt eine deutsche Blondine auf dem Sitz vor mir. In der Tat, weißer Rauch quillt aus allen Ritzen und Fugen der betagten Yakovlev der Air Cubana, aber die beiden Stewardessen stöckeln seelenruhig durch den wabernden Qualm. Yah mon, zum Bremsen ist es zu spät, denn der Flieger hebt soeben von der Startbahn in Montego Bay ab. Merkwürdigerweise riecht es kein bisschen brenzlig, und allmählich kommt auch der Blondine der Verdacht, dass es sich vielleicht um kühlen Sauerstoff handeln könnte, eine antike Methode des Druckausgleichs made in CCCP. Ohne Lebensgefahr hopsen wir von der Ziegen- auf die Zuckerinsel, und der Genosse bei der Passkontrolle ist ganz baff, als wir ihn auffordern, das Visum in den Pass zu stempeln und nicht auf eine diskrete separate Karte, die man später spurlos entfernen kann. Was juckt uns ein cubanisches Visum im Pass? Wir sind doch keine Amis. Wenn die sich nämlich in Castros Reich umsehen wollen, was ihnen durchaus nicht verboten wäre, haben sie es verdammt schwer. Nicht nur, weil es hier weder Coca Cola noch MacChicken oder Kentuckyburger gibt und amerikanische Kreditkarten "for obvious reasons", wie ein Cubaner grinsend sagte, nutzlos sind. Sie können hier auch keinen einzigen Dollar ausgeben, ohne gegen amerikanische Gesetze zu verstoßen, und das ist, wie man noch sehen wird, ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man in Jamaica einen Trip nach Cuba bestellt, kriegt man für die 400 US $, die das Abenteuer kostet, nicht nur den Flug, sondern auch gleich ein Hotel mit eingepackt und ein Bündel Vouchers, die, so staunt man, Transfers, Stadtrundfahrt, Museumseintritte und Mahlzeiten decken. Das lobe ich mir, das nenne ich Service, und denke mit unguten Gefühlen zurück an die Ankunft in MoBay vor wenigen Tagen und an das piratenteure Taxi zum nahen Hotel. Cuba ist dagegen echt Luxus: Der Airport José Marti ist brandneu und in modernstem Chic gestylt; vor dem Ausgang, auf einem weiten Vorplatz, von Palmen umgeben, warten klimatisierte Busse der Marke Daimler-Benz, und ein gutgelaunter, braungebrannter Chauffeur begrüßt die Fahrgäste mit seinem freundlichen Lachen. Das soll Cuba sein, das Armenhaus der Karibik? Ich komme mir vor wie in Las Vegas. Kurz bevor ich zum Kommunismus konvertiere, erreicht die weich gefederte Luxuskarosse die breite Landstraße, wo das wahre Cuba beginnt: Pferdefuhrwerke, urtümliche Limousinen, qualmende Lastwagen, die doppelt so viele Jahre auf dem Buckel haben wie ich, und durchschnittlich alle 250 m am Straßenrand ein Automobilist, der einen Platten flickt oder unter der Motorhaube herumschraubt. Autowracks hingegen sind nicht zu sehen; alles wird hier vorbildlich recycelt bis zur letzten Schraube, und das schon lange, bevor in Europa die ersten Grünen derlei Ideen zu propagieren begannen. So fortschrittlich kann Sozialismus sein! La Habana ist eine atemberaubende Stadt. Paris, Madrid, Lisboa... sie braucht keinen Vergleich zu scheuen. Man muss bis nach Buenos Aires fahren, um eine ähnlich noble Stadt in der neuen Welt zu finden. Gewiss, das Zentrum ist am Zerbröseln, aber dort, wo die Touristen herumgeführt werden, ist es renoviert worden und von hinreißender Schönheit. |

AZUL HABANERO

|

Weltstädtische

Fassaden an breiten Avenidas und platanengesäumten Boulevards,

schattige Plätze und verwinkelte Altstadtgassen, frisch

getüncht und restauriert im berühmten Azul habanero,

dem

"Havanna-Blau", dazwischen Flohmärkte, Cafeterias,

Bars und Restaurants, alte Festungen, Kathedrale,

Meeruferpromenade und Hafenmole, kein Wunder, dass Hemingway sich

in diese Perle der Karibik auf den ersten Blick verliebt hat. Kein

Bankhochhaus überschattet den Palast des einstigen

Diktators Batista, der heute das Museo de la revolución

enthält, keine Bürotürme oder Wohnblocks

zwängen sich

zwischen das historische Ambiente, kein Hertie-Kasten sprengt die

komplette Reihe der verschnörkelten Kolonialstilbauten am

Paseo

del Prado, und alle Plattenbauten, die auch Castro errichten

ließ, gammeln außerhalb der Stadt auf der

grünen Wiese vor

sich hin, aber ohne die Patina, die der Innenstadt von Habana

ihren Charme verleiht.

|

MUSEO DE LA REVOLUCIÓN

|

Ich muss mir abgewöhnen, immerzu Habana zu sagen, denn in der gesamten lateinischen Karibik gibt es niemanden, der ein H korrekt aussprechen könnte. Vielleicht gilt es eben deswegen als chic, sich überall Hs zuzulegen, von Haïti über Honduras bis nach Habana. Vom Hörensagen erfährt man, dass die cubanische Landeswährung auf Peso und Centavo laute, und dass man zum offiziellen Kurs 21 Pesos für einen US $ bekomme, aber das ist alles nur Theorie. Die Pesos dienen dazu, um den cubanischen Arbeiterbauernsoldaten ihren Lohn auszuzahlen, und die Peso-Empfänger tapezieren damit ihre Wände oder verwenden die Scheine zu anderen Zwecken, etwa wenn mal das Papier knapp wird. Kaufen kann man dafür noch nicht mal ein Eis am Stiel, und Dollars eintauschen? Da halten sich die Bankiers den Bauch vor Lachen. Also muss man sich auf andere Art mit Dollars versorgen, denn die Greenbacks sind das einzige wirksame Zahlungsmittel auf Cuba. "Señor", sagt die Kellnerin beim Hotelfrühstück, nachdem sie sich mit großem Eifer um das leibliche Wohl des Gastes bemüht hat, "ich möchte Ihnen etwas Interessantes zeigen." Nun bin ich aber gespannt. Sie verschwindet in der Küche und kommt dann mit einem Paket unter der Schürze zurück. Sie schaut sich um, ob sie vom Personal beobachtet wird, und packt dann, da die Luft rein ist, eine Plastiktüte hervor, in ein Handtuch gewickelt, und entnimmt der Tüte ein Holzkästchen, gefüllt mit dicken Zigarren. "Echte Havanna-Zigarren, direkt aus der Fabrik. Viel billiger als in jedem Geschäft. Ein Dollar pro Stück...." Ich bin immer bereit, meine Dollars direkt dem Volke zugute kommen zu lassen und nicht staatlichen Organisationen, aber Zigarren sind mir ebenso willkommen wie Zahnschmerzen. Ich kenne auch niemanden unter meinen Freunden und Bekannten, dem ich mit diesen Stinknudeln eine Freude machen könnte. Selbst Feinde, die man damit vergiften könnte, fallen mir momentan keine ein. Andere Leute

sprechen dich auf der Straße an. "Amigo!" ist die

Standardformel, aber damit bist nicht du gemeint, sondern der

Inhalt deiner Brieftasche. Der eine packt einen 20-Peso-Schein

aus, fast druckfrisch, und will 5 Dollars dafür, nur weil

darauf

das Konterfei von Che Guevara abgebildet ist. Andere schleppen

alte Münzen, bunte Briefmarken oder Che-Fotobände mit

sich

herum und wollen sie in kapitalistische Devisen eintauschen.

"Compañero", sage ich streng, "du unterstützt damit die imperialistische Politik der Yanquís und untergräbst die sozialistische Moral. Ist dir das klar?" Manchmal habe ich damit sogar Erfolg, und der Amigo senkt zerknirscht den Kopf. "Compañero,

gib mir einen Dollar", sagt einer, als ich auf den Bus

warte. |

HEISSES WILLKOMMEN FÜR DOLLARSPENDER

|

Ausgerechnet vor

einer der wenigen Banken will der

nächste Amigo von mir finanziert werden. Ich weise ihm den

Eingang zur Schalterhalle. Da gibt's viel mehr Dollars als ich

mit mir herumschleppe. Geizig sind wir wirklich nicht, und wenn

einer was für uns tut, kriegt er auch seinen Dollar Trinkgeld,

aber wenn ich jedem Amigo, der uns um Bargeld angeht, was geben

würde, geriete Cubas Ökonomie ins Wanken und mein

Konto in die

roten Zahlen. Leider wachsen die Dollars im Ausland auch nicht

auf der Wiese, sondern sind redlich erarbeitet. Seit dem

Beinahe-Totalausfall des größten Handelspartners

Sowjetunion

ist die noch junge Tourismus-Industrie bereits die

Einnahmequelle Nr.1 der roten Insel, noch vor der Zucker-, Rum-

und Zigarrenindustrie, und man spürt auf Schritt und Tritt,

wie

sehr sich jeder einzelne Cubaner, wenn auch auf seine Weise, um

die Touristen bemüht.

|

|

Bei der Stadtrundfahrt durch die cubanische Kapitale, zu der uns einer der vielen Vouchers einlädt, können wir mit Mühe ein Lachen unterdrücken, als der Bus vor einem Haus Halt macht, das der Führer als das "Automobilmuseum" von Habana ankündigt, ist doch ganz Cuba das tollste Automobilmuseum, das man sich vorstellen kann. Alle Vehikel, die mir je zu Augen gekommen sind, seit ich das Laufen gelernt habe, rattern hier munter über das Kopfsteinpflaster, als sei die Zeit stehen geblieben. Wer hätte einem Ford Taunus von Anno 1954, der in Deutschlands Regenwetter nur 5 Jahre brauchte, um bis aufs Chassis durchzurosten, eine Lebensdauer von einem halben Jahrhundert zugetraut? In Cuba sind solche Wunder Alltag. Alle Dinosaurier von General Motors sind hier vollzählig versammelt; wuchtige Chevrolet-Heckflossen aus den 60er Jahren pflügen im Schrittempo über die verkehrsarmen Boulevards, denn die Besitzer müssen jederzeit gewärtigen, dass ihre Antiquität bei forscherem Tempo im nächsten Schlagloch zerschellt, und auch die längst verblichen geglaubten Edsel, Studebaker oder Dodge schnaufen, tuckern oder blubbern gemächlich an den staunenden Gästen vorbei und vermitteln ihnen die Illusion, sich als Statisten mitten in einem alten Hollywood-Film zu befinden. Die Stadtrundfahrt, das sei zur Ehre der Veranstalter gesagt, war auf vier Stunden Dauer avisiert, aber die Crew gewährt jede beliebige Zeit und geht gern auf Sonderwünsche ein, so dass man erst am späten Nachmittag zurückkommt. "Eine halbe Stunde Pause, cubanische Zeit", grinst der Reiseleiter, und wer es nicht kapiert, der erfährt, dass der cubanische Zeitbegriff dehnbar ist. Man wartet geduldig, bis alle ihre Cocktails getrunken und auf dem Kitschmarkt ihre Che-Guevara-T-Shirts erfeilscht haben, auch wenn es zwei Stunden dauert. |

|

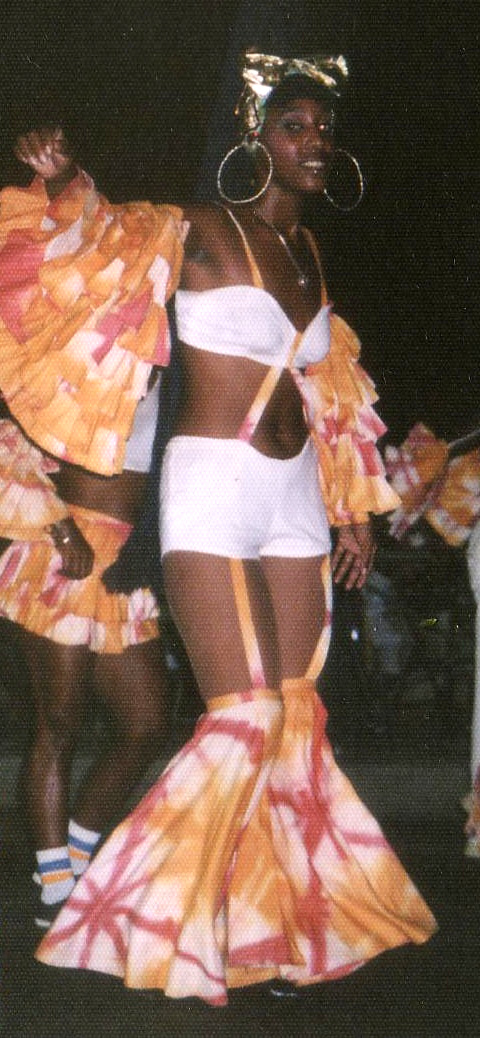

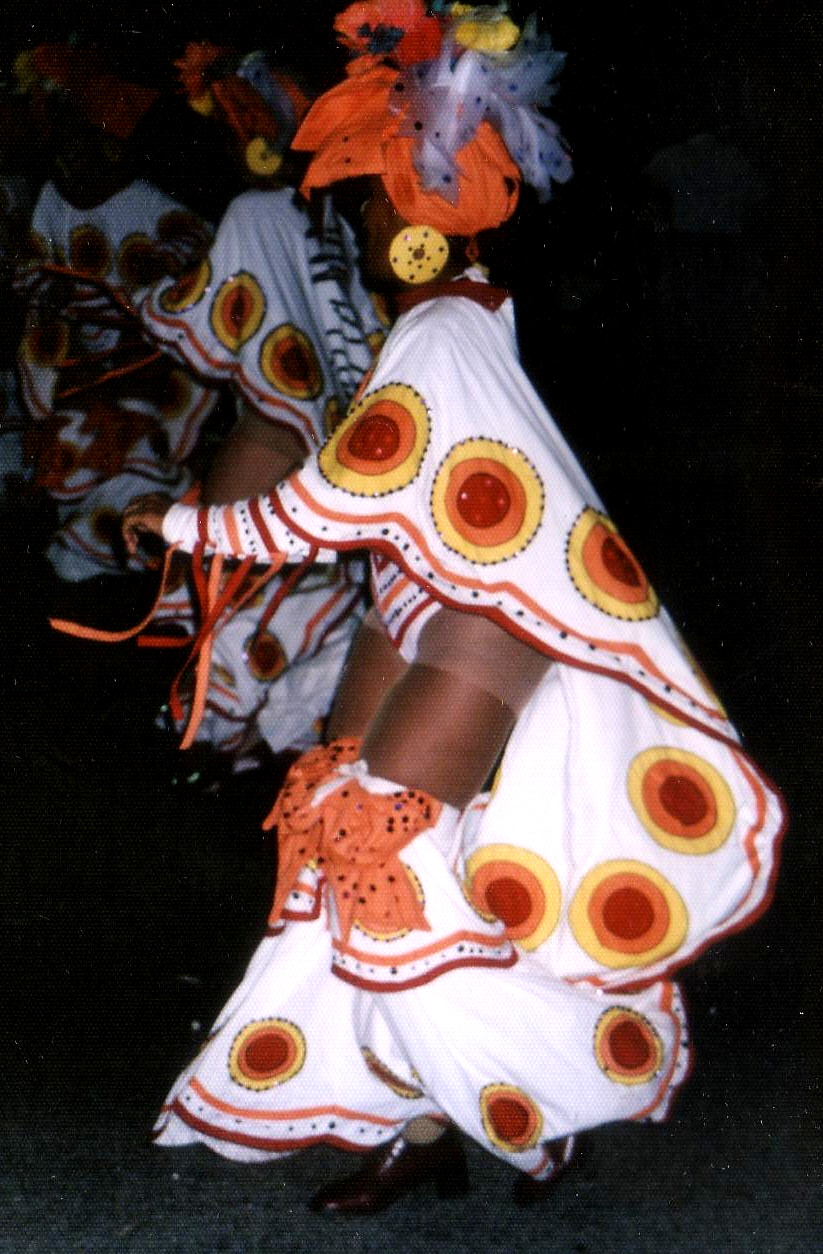

Kaum senkt sich die Abendsonne in der Richtung, in der Texas liegen müsste, ins Meer, werden die breiten Avenidas in Strandnähe für den Verkehr gesperrt. Das Volk nimmt sie sofort in Beschlag, denn mit Einbruch der Dunkelheit beginnt der Carnaval habanero und endet erst im Morgengrauen, aber gut 6 Wochen später. Man hört, dass es im Februar geregnet habe, weshalb der Karneval in diesem Jahr in den August verlegt worden sei. So weit das Auge reicht, überall ist Musik und Tanz. Ein Streifen in der Mitte der Straße ist freigehalten für die Profis, die in einer Art Karnevalszug langsam defilieren, eine Comparsa (Tanztruppe) nach der anderen, in schrillen selbstgenähten Kostümen; die braunen Mulatten tanzen, als hätten sie den Verstand verloren, und die Kreolen, die schwarzen Cubaner, sind ausnahmslos im Orquesta dabei und trommeln, fiedeln und blasen jene gepfefferte Salsa-Musik, die auch tagsüber ohne Unterlass aus jedem Radio, jeder Bar und jedem Wohnzimmerfenster ertönt. Obwohl die Kaufhäuser nur spärlich bestückt sind, haben die ranken Tanzmädels erstaunlich schicke Kostüme! Kein Aufwand scheint zu schade für die Fiesta, für Rüschen, Stiefeletten und Kopfputz, und mag es auch nicht reichen, um sich mit dem Carnaval in Rio messen zu können, die Inbrunst und der Enthusiasmus der Akteure und der Zuschauermassen stehen Brasilien wohl kaum nach. Ganz Habana scheint vollzählig auf den Beinen zu sein, das Gedränge ist riesengroß. |

CARNAVAL,

FIESTA, NOCHES HABANERAS

|

Was tut es schon, wenn alle naslang einer Tänzerin der Stiefel aus dem Leim geht, einer anderen die Naht am selbstgenähten Kostüm platzt oder der Gaul, der historisch kostümierte Caballeros trägt, mitten auf der Tanz-Avenida kräftig äpfelt? Das tut der Stimmung keinen Abbruch, und die Pferdeäpfel werden halt umtanzt, bis traktorgezogene Festwagen mit künstlichen Palmen, unter denen selbstverständlich eine Salsa-Band dudelt und cubanische Schönheiten ihre langen Beine zur Schau stellen, die Bescherung soweit geplättet haben, dass sie auch für Stelzengänger, Jongleure und Feuerschlucker kein Hindernis mehr bilden. Bier und Saft fließen in Strömen für jeden, der Devisen besitzt; eine Dose der einheimischen Biermarke Cristal kostet einen Dollar und schmeckt nach Bier, wohingegen das in irgendwelchen Klitschen gebraute Fassbier, in handgedrehten Ölpapiertüten ausgeschenkt, wirklichem Bier nur entfernt ähnlich sieht. Dafür kostet es aber auch nur wenige Cents. Es strömen indes nicht allein die Getränke. Die Natur hat es so eingerichtet, dass der Mensch überflüssige Gewässer auch wieder abscheiden muss, was die Männer ungeniert am dunklen Strand, im Gebüsch oder an einer Hauswand vollziehen. Für Frauen sind Stellwände am Bordstein errichtet, von wo das Nass in die Gosse rinnt und dem Karneval stellenweise eine unvergessliche Duftnote verleiht. Essen sollte man lieber zu Hause. Wer Hunger hat, kann sich in eine der langen Schlangen vor den wenigen Fressbuden oder eingezäunten Straßenrestaurants einreihen, aber bis man verfüttert wird, graut der Morgen. In der finsteren Altstadt, fern vom Strand-Karneval, beleuchten nur sehr vereinzelt glimmrige Laternen die gepanzerten Mannschaftswagen der Nationalgarde, die den Karneval durch unübersehbare Präsenz im Griff hat, aber dort, wo Sony, Fujicolor oder Toshiba in Schaufenstern mit ihren unerschwinglichen Produkten alle Dollarbesitzer in Versuchung bringen, beleuchtet die neonhelle Auslage die angrenzenden Straßenzüge gleich mit. Die Suche nach Atzung gestaltet sich schwierig, wenn man in der falschen Gegend sucht, denn die richtigen Schlemmerias liegen alle in den renovierten Stadtteilen, durch die tagsüber die Touristen geführt werden. Schließlich stoßen wir auf einen Imbiss, der Pollo y papas (Chicken und Fritten) angeschrieben hat, aber innen hat er nur heiße Hunde und Stullen (hot dogs y bocaditos), die Hinkel sind ihm wohl alle entflattert. Selbst der Ventilator ist außer Betrieb; da hocken sich im cubanischen August nur Sauna-Liebhaber rein. Zwei Ecken weiter wieder ein Snack, und der hat alles, Pollos, Bier und eine brandneue Klimaanlage, die so heftig in Fahrt ist, dass der Schaum auf dem Bier beinahe anfriert und das Hendl, kaum erst dem Backofen entronnen, schon eine Gänsehaut kriegt. |

|

Auch weit nach

Mitternacht lässt die Hitze nur wenig nach, die

Tänzerinnen und

Musiker auf der Strandpromenade glänzen vor Schweiß

im

Scheinwerferlicht. Der Rückweg zum Hotel stellt uns vor ein

fast

unlösbares Problem: Wie kann man sich einen Weg bahnen durch

die

aufgeputscht tanzenden Massen, ohne in dem unendlichen Ozean

wogender Leiber zu ersaufen? Erleichtert stellen wir fest, dass

es auch Ameisenpfade gibt: Irgendwo schiebt sich einer in

Richtung Getränkebude, andere schließen sich an, und

schon

mäandert ein Rinnsal von Leuten quer durch den schwitzenden

Pulk. Über uns die Sterne, rings umher nur Köpfe,

Bäuche,

Busen und Pos. Ich spüre deutlich die Hand, die mir in die

Gesäßtasche grabscht. Schon hab ich sie, drehe sie

rum und

zwicke sie kräftig, aber der Typ, der dranhängt,

beteuert

ächzend, er habe gar nichts entwendet. In der Tat hat er

nichts,

denn die Beute, die er mit der anderen Hand blitzschnell seinem

Komplizen weitergereicht und für eine pralle Brieftasche oder

für ein dickes Dollarbündel gehalten hatte, war ein

Päckchen

Papiertaschentücher, wie man es in Tokyo an jeder belebten

Straßenkreuzung zu Werbezwecken gratis verteilt bekommt, mehr

als man je verbrauchen kann. Wir haben alle Ecken und Winkel in

unserem Gepäck damit ausgestopft, denn diese Dinger taugen so

recht dazu, um Bettelkindern in der dritten Welt eine Freude zu

machen. Wenn sich Kinder an die Touristen heranmachen, liegt ihre

Erfolgschance höher als die von erwachsenen Bettlern. Wer hat

schon das Herz, so einem knopfäugigen Wuselschopf kalt den

Rücken zu zeigen? Von uns kriegen sie ein Päckchen

Papiertüchlein mit bunten japanischen Schriftzeichen drauf.

Sowas haben sie noch nicht gesehen. Vor Staunen vergessen sie das

Betteln und stecken das Zeug ehrfürchtig ein oder drehen es

hin

und her, puhlen dran rum und wollen wissen, wie man es aufkriegt

und was drin ist. Was der Spitzbub in der Menschenmenge mir aus

der Tasche gefingert hat, waren die letzten Päckchen des

heutigen Tagesvorrats. So bedeppert, dass ich eine Brieftasche voller Bargeld in der

Hosentasche spazieren trage, bin ich nun doch nicht. |